-関西空港調査会主催 定例会等における講演抄録-

古田菜穂子 氏

岐阜県 観光国際戦略アドバイザー

●と き 2025年2月26日(水)

●ところ 大阪キャッスルホテル 6階 鳳凰の間

ただ今ご紹介いただきました古田です。いろいろな肩書きがあって恐縮ですが、私は2009年に、当時の古田肇岐阜県知事から招へいを受け、新設された観光交流推進局長に就任しました。

古田知事は、先日の2025年2月5日に、5期、20年間の知事職を終え、新しい知事と交代したばかりですが、本日の講演では、私が古田前知事とともに実行してきた内容が主となりますので、「知事」と呼ばせていただきます。

私がフリーランスのプロデューサーから観光交流推進局長に就任したのは、古田知事が、2期目のマニフェストで「岐阜県を観光立県にする」という目標を掲げられ、そのためにと知事からお声がかかった次第です。当初は突然の申し出にかなり躊躇しましたが、知事より「民間からの初登用、かつ岐阜県庁初の観光部局の女性局長になることで、どれだけ励まされる女性たちがいるかを考えてほしい」、さらに、私が“地域づくり”という呼び名ががない頃から長年、地域に携わってきていたこと、岐阜のいいもの、隠れたものを日本や世界の人に発信するという仕事を学生時代から続けてきたことなどをあげられ、それらを県というステージのなかででもっと発展させてみないかとのお言葉に感銘し、思い切ってお受けすることにしたというわけです。

私が公務員になるなど考えてもいなかったのですが、結果、特別職としての公務員の任期満了までの4年間を古田知事の大きな羅針盤のもと、全身全霊で勤めさせていただきました。その後、引き続き県庁に残るという選択肢もあったのですが、やはりもっと自由にいろいろなことがしたいと思い、公務員職からフリーランスに戻り、現在、岐阜県では観光国際戦略アドバイザーとして、そのほか山形県や兵庫県、三重県など各地で地域振興としての観光地づくりを軸とした観光推進施策や、大学院などで地域資源活用型の観光マネジメントを教えるなどの仕事をしています。

私は、地方に眠る観光資源を生かしながら、経済をまわし、それを地域に還元していくことがこれからの観光の役目だと考えています。そのポリシーのもと、岐阜県で最初に実施したのが、インバウンドの推進による、「国内外から選ばれる岐阜県になること」を目指した地域振興としての観光地づくりとプロモーションです。今日は、その辺りのお話を軸に話してほしいと加藤先生から言われました。この「航空空港研究会」で、海もない、港もない、当然、空港もない、そんな岐阜県がお話しするのは、すごくアウェー感がありますが、まずは岐阜県の現状などについてからお話をさせていただきます。

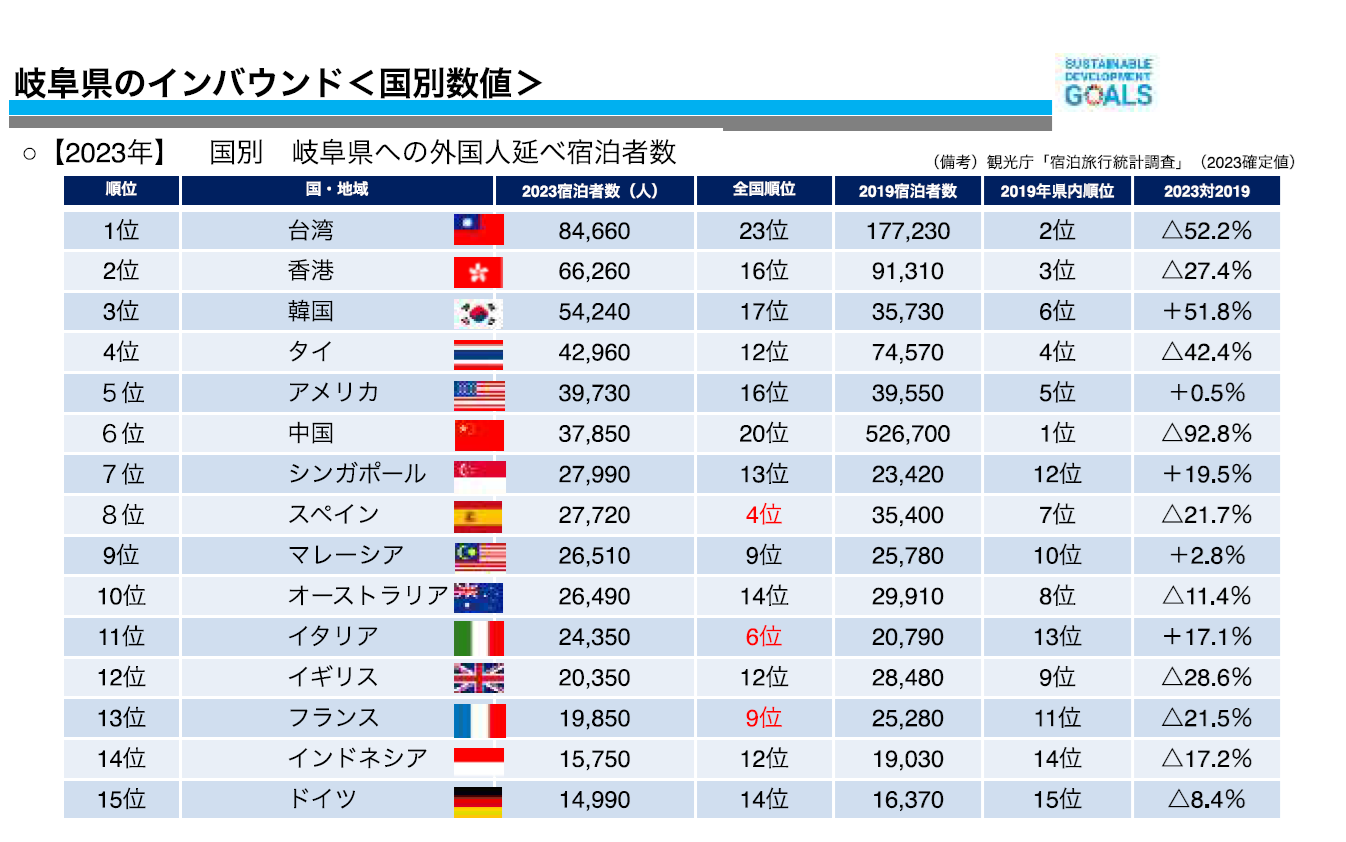

今、岐阜県は、欧米のインバウンドでは、スペインからのお客様の宿泊者数は、全国47都道府県のうち、なんと4位です。みなさん、かなり驚かれますが、どうやってそこまで持っていったのか、といった話をさせていただければと思います。

資料の無断転載禁止

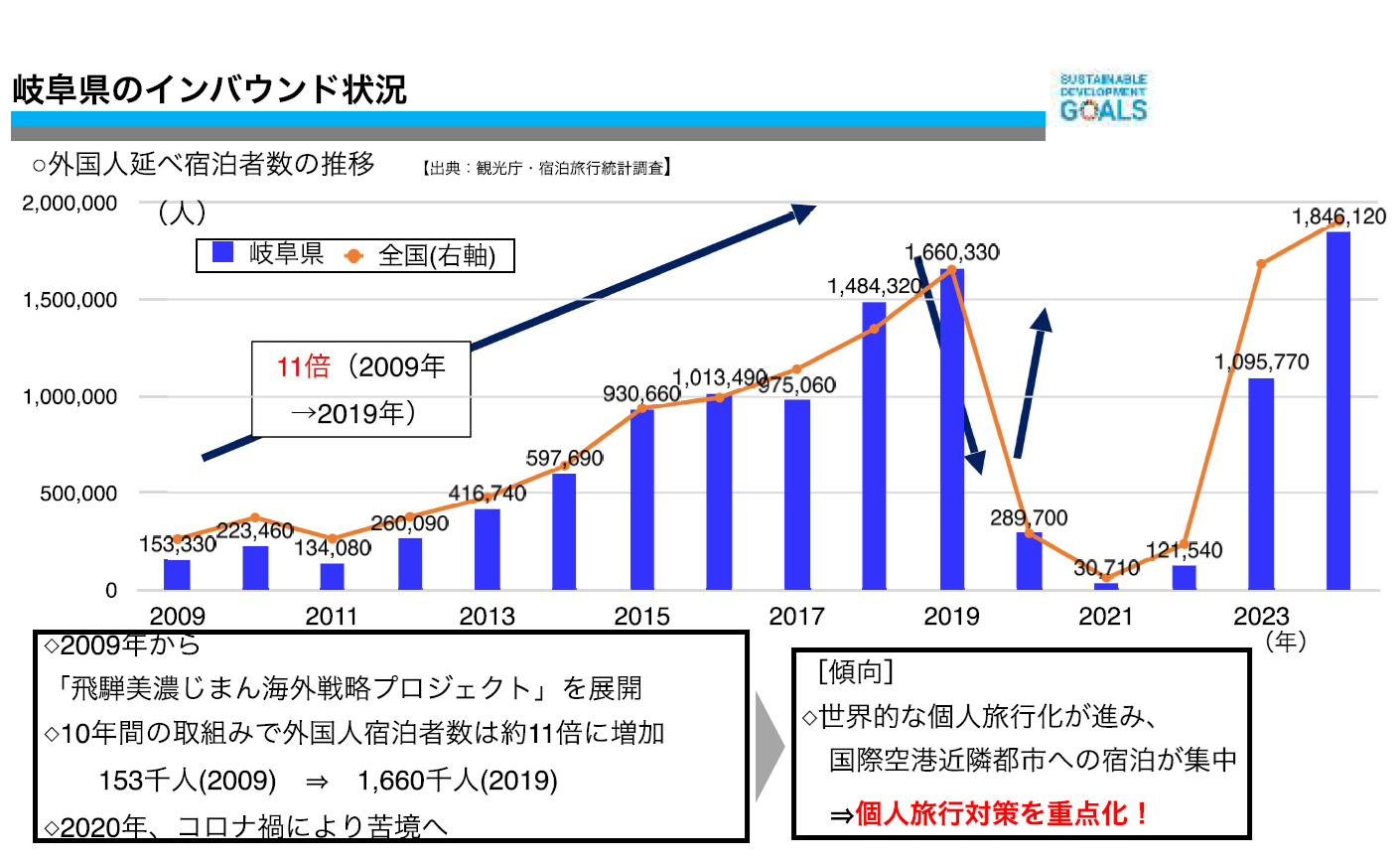

岐阜県のインバウンドの状況です。2009年は、私が観光交流推進局長に就任した年で、岐阜県は当時は、インバウンドでいうと47都道府県のなかでもかなり下の方でした。そもそも当時は全国的にもインバウンドへの取り組みは少ない時期でしたが、翌年には2倍弱に伸ばすことができました。その後も順調な伸びとなりつつあったなかで、2011年、東日本大震災が起こりました。岐阜県には被害はなかったのですが、そこには数々のドラマがありました。今日は、そのひとつをお話ししたいと思います。

お伝えしたように、岐阜県には空港も港もありませんので、以前は航空会社とのお付き合いは活発ではなかったのですが、セントレアができたこともあり、私の就任後の戦略のひとつとしてまずは海外の航空会社の方々に岐阜県を知っていただこうと考えました。例えばタイ航空、新しくできたエアアジア、シンガポール航空など、当時のトップの方々とコネクションをつくろうと、現地に何度も足を運びました。

岐阜には空港はないけれど、いろいろな空港からアクセスできる日本の真ん中にある場所ですよ、などと岐阜県のさまざまな魅力をお伝えし、私たちスタッフが、現地のトップとのコミニュケーションの糸口をつくりはじめました。

その後、知事に現地に渡航していただき、トップ同士でのいわゆるトップセールスを行なっていただくのですが、当時はまだ日本の地方自治体が現地まで会いに来ることも珍しく、しかも我々は、一回のイベントのためだけではなく、継続的な関係性や民間との協働を紡ぐために来ているという本気の戦略などを知っていただくと、「岐阜県はちょっと違うね」と非常に歓迎してくださってターゲットとする各国の航空会社とのさまざまな共同プロモーションなども行えるようになり、着実に岐阜県への来訪者が伸びていきました。

そんな中での大震災でした。震災が起きて1ヶ月後ぐらいでしたか、たまたま当時のタイ航空の社長とお会いする機会がありました。その際、社長から言われたのが「古田さん、今、日本から世界に飛べないことは分かっている。でも、実は私たちタイ航空は空(から)便でも毎日、日本に飛ばしているんですよ」という言葉でした。

思い出してみてください。日本からほとんど人が海外に出られなかった、日本の観光が大ダメージを受けていたときです。世界中がダメージを受けたコロナの時期とはまた違いますが、原発関係の風評被害も重なって、これからの日本の観光はどうなってしまうんだろうと、内向きの課題解決についてのみの対策を必死に考えていた私に、社長からの言葉は衝撃でした。そうだ、被害を受けているのは、日本ばかりではないんだ、私たちには常に相手がいるんだという現実に気づかされたのです。

当時は、日本国内で、被災地でないエリアが何か前向きなアクションを起こすだけでも非難されるという世情もありましたが、たとえ非難されても、私たちにはやれること、やるべきことがあるのではないか、と考えはじめました。そこで県庁のスタッフとも相談し、決断したのが、「我々岐阜県から、その空便に人を乗せます。こんな時期だからこそ、一緒にキャンペーンをやりましょう」ということでした。

「苦しいのは自分達だけではないんだという視野を持つこと」「非常時にこそ何ができるのか」「その都度どんな立場で考え、互いを思い遣り、どのような行動するべきなのか」などについて実感し、グローバルに活動するなかでの大きな学びにつながっていきました。

このように、観光はいろいろな物事とつながっています。人の心と心もつなぎますし、そんなことをうまく実務でも活用しながら、国内外の方々と信頼関係を紡ぎ、協力して、インバウンドを右肩上がりに増やしてきました。そして「岐阜県どうしちゃったの、かなり伸びてるじゃない?」と言われるほどになり、2019年には、なんと11倍にまで伸びましたが、そこでコロナ禍となり、大震災の時と同じく、一旦、ゼロになってしまいました。

ですが、岐阜県はコロナ禍の終結後には驚くほど素早い回復をすることができたのです。ここでも「岐阜県はどうしてそんなふうに伸ばせるのか」と言われましたが、実は、大震災で学んだ経験が生きたのです。

大震災の時と違い、コロナ禍の間は、日本も世界も一旦すべてが止まっていましたが、ネットは動いていましたし、みなが等しく苦境に立たされているなかで、県として、何をすべきか、何ができるかを考えようと伝えました。まずは、「元気ですか?」と声をかけるところから始めて行き、岐阜県はオンラインで各国の旅行会社や観光、食、ものづくりの方々との関係を続けていきました。

そのなかで、人は動けない時期でしたが、遠隔でもできることはないかを現地の方々にネットを通じてリサーチし、一緒にできることを考えては、予算をつくり、各国の旅行会社や航空会社の方々に働きかけていったのです。

海外で物を売ることも同じです。人は移動できなくても、本数は減っていても飛行機や船便は動いていましたので、それらを使ってモノを送り、プロモーションや販売ツールとしながらも互いの経済循環や、励まし合いにも活用していきました。それは、今は会えなくても、私たちはここにいて、あなたとつながっているよ、というメッセージでもあるのです。

そういうこともあり、この時期に仕込んでいたことが、コロナ後に一気に花開き、インバウンドの復活が早かった要因でもあったと考えています。さらに皆様ご承知だとは思いますが、コロナがあって一気に加速した個人旅行化への対処にも速やかに対応しました。

実は元々岐阜県では、団体というより個人旅行向けの地域コンテンツ、これを着地型コンテンツと呼ぶのですが、これをしっかり育てようという目標を持って2009年からコツコツとつくってきていました。そういった部分もコロナ禍の後に、即座に生かすことができたのです。

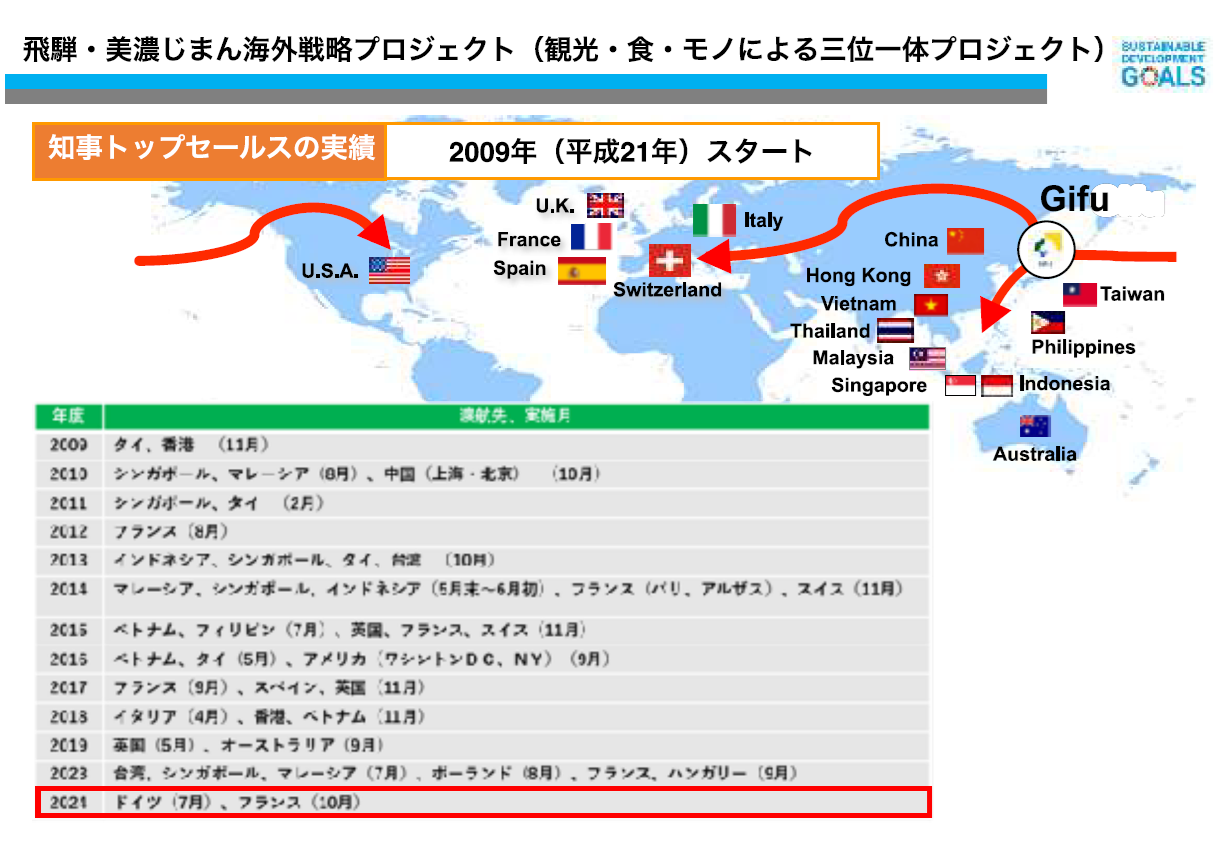

岐阜県は私が着任した2009年から、知事のトップセールスとして、岐阜に近い東南アジアのエリアから順番に、各国エリアにプロモーションを仕掛け始めました。

資料の無断転載禁止

知事というのは各国の方にとって、我々が思うより大きな影響力があります。古田知事は経済産業省のご出身ですが、その後外務省にも在籍していたこともあり、各国の大使館とのネットワークを持っておられたことも功を奏しました。何より古田知事の外交力の強さは1番の武器でした。

さらに、私はたまたま古田元知事と同じ名字で、これも現地の方々に私の名前を覚えてもらうのにメリットにも働きましたし、女性局長であることも良かったようです。東南アジアでは、私が行き始めたときにはすでに女性でトップの地位に就く方がかなり多くなっており、日本より断然進んでいました。従って「日本から女性の局長さんが来た」といった感じで、ファーストコンタクトがしやすかったのかとも思います。もちろんそのために事前にかなり戦略的に現地のリサーチをしていましたが。

そのようにして、各エリアにプロモーションを仕掛けていきます。知事のトップセールスは知事が現地に行ってトップセールスマンになり、いろいろな事業を行うものですが、先ほども少し触れましたが、その前に我々は何回も現地に行き、現地とのコネクションを取っておきます。

訪問予定の国々は、全て私とスタッフが事前調査に行き、各国の傾向に合わせて「ここは何を攻めていけばいいのか」を考えました。例えば航空会社を攻めるべきなのか、民間の旅行会社を攻めるべきなのか、もしくはトレンドをつくるためにメディアを攻めるべきなのか、などについて国ごとにきちんと考えてやっていたわけです。

最初にまず東南アジア諸国から始めました。そこで大切にしていたのが、一度行った国は、確実に3年間はプロモーションを継続することです。そしてできるだけ担当スタッフを変えないということ。

自治体は、通常は2年ぐらいで人事異動をします。そうなるとどうしても現地の方々との関係性がつくりにくくなります。海外の方々はある程度プロフェッショナルとして観光に携わっている方が多く、少なくとも2、3年で変わることはありません。ですから、私は県庁という組織の中でも、知事に交渉し、できるだけ良いスタッフは長く在籍してもらえるようにしてきました。

そういう形で進めながら、知事には3年間の間に何度か現地を再訪していただく。例えば2009~2010年ぐらいから東南アジアの各国に行きましたが、この頃は毎年のように、他の国でメインのイベントを行っても必ず帰りにシンガポールに寄り、シンガポール政府のトップを訪問するなどを行なってきました。

実はシンガポールの首相も、2回ほど極秘で岐阜に来てくださっており、岐阜県職員がこっそりご案内しました。その後は、続々と政府の方々、大臣たちが岐阜県に来てくださいました。シンガポールは東京都ぐらいの国なので、政府も小さいのが特徴的。私はその部分を活用し、シンガポールはとにかくトップ層から攻めていきました。大臣たちが来ると、大臣の下にいる方々や、大臣と仲良しのシンガポーリアンの弁護士など、そういう一定の富裕層たちが、「〇〇大臣と同じ所に行きたい」と言います。あるいは同じ所にプラスアルファで新しい所にも行きたい、と言って何回もリピートしてくださいます。そうするとメディアのトップも来てくれます。

こうして、シンガポールからのインバウンドの伸び率が全国1位になったこともありました。事前に我々が現地の方々との関係をつくった上で、知事がトップセールスし、かつ知事も非常に交渉能力が高い方なので、そこでまた良い印象を持ってもらう、という進め方を実行していったのです。

こういったトップセールスの際にもう一つ大事なのは連携プロモーションです。観光、モノづくりや食、部局でいうと観光と商工労働部、農政部、また岐阜県は森林の国なので家具などもあるわけで、それは林政部が担当していたりといろいろですが、そういった部局連携を初めて行い、我々の部署がプロデュース局的な役割を果たしてきました。

そして、海外プロモーションには、それらに関わって紐づいている民間事業者の方々たちも一緒に行っていただきます。これは自費で行っていただくので、遊びではなく本当に真剣な方に行っていただくことになります。近い国なら民間の方々も行きやすいので、近いエリアであるアジア諸国から始め、成功体験を得てもらえるよう進めていきました。

本物の日本を好きなのは欧州の方々が中心です。アジアの人たちももちろん好きでいてくださるけれども、やはり長く滞在し、地方の魅力を物見遊山だけではなく知ろうとしてくださるのは、米、豪もそうですが、特に欧州の方だという確信を元々、持っていました。ですので欧州には将来、狙いを定めていこうと考えていましたが、日本は極東ですから最初からハードルの高い国に行くと民間の方もついて来られないので、先ほども述べたように近くでの一定の成功体験をしていただいてから、欧米を攻めていったという訳です。

当然知事にもこのような順番でトップセールスに行っていただきました。古田知事はフランスに留学していたこともあり、仏語も堪能で、実はマクロン大統領などとも面識があり、そういう背景もあって、欧州、なかでもフランスは岐阜のメインターゲット国になりました。

コロナ禍明けの2023年にもう1回、やり直しが必要だと思い、アジアでのプロモーションも行いましたが、欧州へは、それぞれの国ごとに、観光・食・ものの魅力を伝えるためのプロモーション手法を駆使しながら進めていきました。だからこそ今、フランスやスペイン、イタリアなど欧州諸国からのインバウンド数が、47都道府県の中で、10位内に入っている状況に結びついていけたのです。また、先ほども述べましたが、プロモーションは観光チームだけでやるのではなく、食の部局、ものづくりの部局が三位一体になり、みんなで一緒に戦略的かつ丁寧に攻めてきた成果でもあるということです。

本日は海外からの誘客手法について主にお話をしていますが、もちろん国内誘客や、地域振興としての観光コンテンツづくり、地域づくりも同時にやってきています。

こういう形で進めている自治体は、2009年当時はほぼありませんでした。これは国も同じです。観光庁がちょうど発足したばかりでしたが、観光庁と、モノを売ろうとしていた経済産業省、そして農林水産省など、当時は別々に各国でプロモーションを行っていたのです。シンガポールは小さな国なので「昨日も日本が、どこかの県の肉のプロモーションをしていたよ」とか「お酒のプロモーションをやっていたよ」など度々、聞こえてきたものです。日本の海外戦略を概ね国として行う機関は、経済産業省系のJETRO(日本貿易振興機構)、観光庁系のJNTO(日本政府観光局)、総務省系のCLAIR(自治体国際化協会)と3つあって各国に拠点があります。

今でこそそれらがつながって一緒に活動していますが、最初のころはバラバラ感が強かった印象でした。が、我々が県として連携した形でやり始めると、必然的に国の方々も「その方が効率がいいよね」と、同じような形で日本をきちんとブランディングして売っていこうという方向性に変わってきました。

岐阜県では、県の総力を挙げてさまざまな観光資源の発信を行ってきました。

「食」は飛騨牛、鮎、富有柿など。「モノ」は美濃和紙、刃物など。ドイツ・ゾーリンゲンの有名な刃物は、実は岐阜でも共同でつくっていたりもします。「歴史」では関ヶ原古戦場。『SHOGUN』というドラマが賞をとった関係でまたお客様が増えてきて嬉しいのですが、そこの整備も行います。

いわゆる「交流」は、教育旅行交流やふるさと教育などの交流部門、教育委員会が所管していますが、これも一緒になってやっていこうということで、協働しています。他には例えば「人道」のお話や、環境部局と共に行う「エコツーリズム」、そして「まちづくり」「伝統文化」、農政部と行う「農業」、これらと観光は全部つながっていくので、このような部分のプロデュース局的な役割を当時の観光交流推進局が担っていたのです。

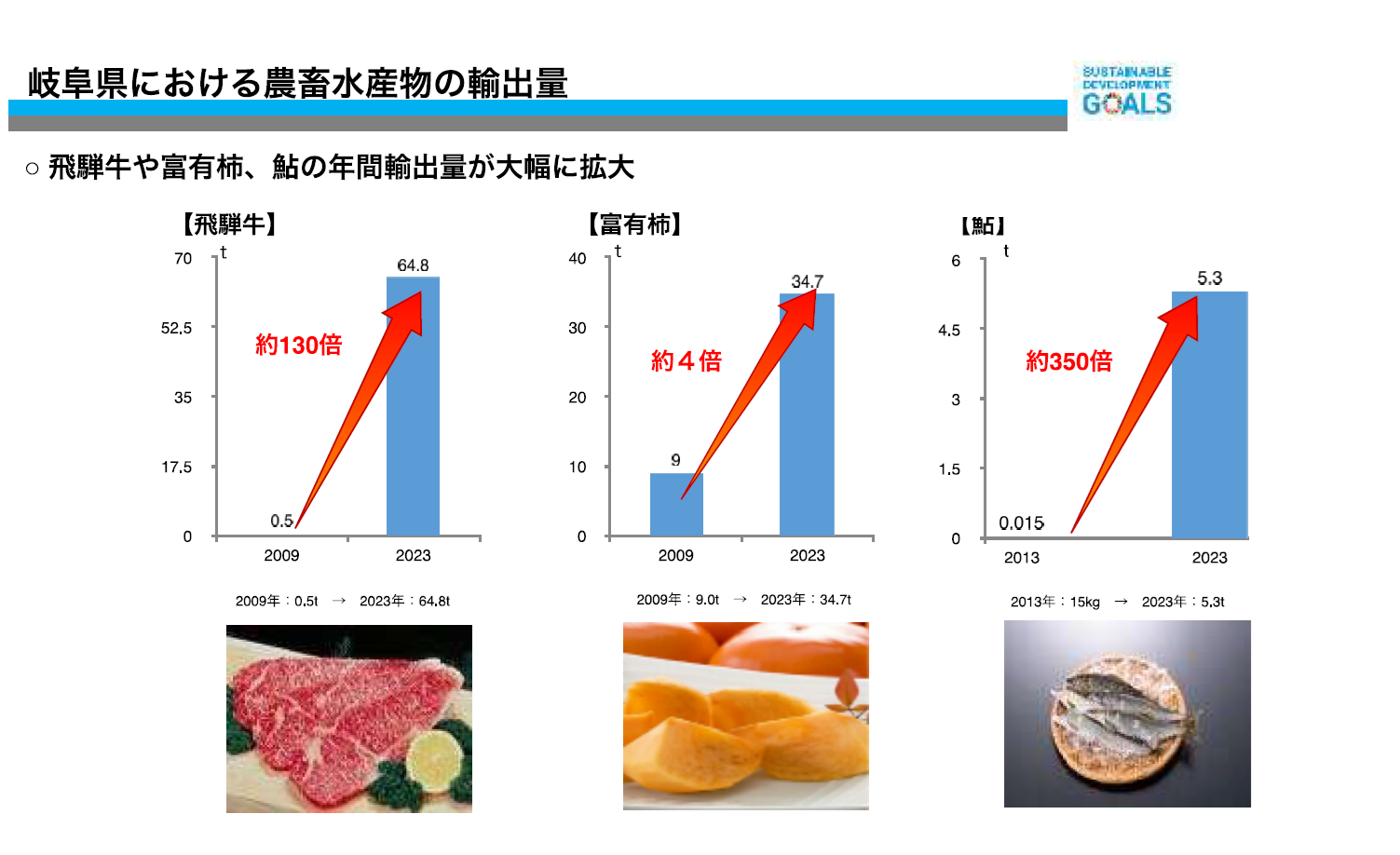

先に結果からお話をすると、「食」では飛騨牛の輸出量の伸び率が約130倍という、大きく増加しています。

資料の無断転載禁止

岐阜県は富有柿の産地で、発祥の地です。その甘くて美味しい富有柿をタイなどで販売すると、質の良いものは1個5万円ぐらいで売れるのです。アソートをつくってタイの一番高級な百貨店でお正月向けに出すと、1個5万円、3個セットで15万円ぐらいのものがポンポン売れていくのです。常にそんな高価なものを売るばかりではありませんが、そのような戦略で、他との差別化を図り、本物志向の岐阜県ブランディングにもつないでいきます。

ちなみに飛騨牛も高級牛として売っており、今欧州では多分、最も高い日本の和牛として高級な食料品店などで売られ、星付きレストラン等でも使用されています。出る量が非常に少ないため、希少価値を付けないと意味がないということです。

鮎も約350倍というすさまじい伸びですが、もちろんゼロからのスタートですのでこのような結果となっています。当然ここには輸送という業務があり、鮎は全て冷凍して飛行機で出しています。よってJALなどと組んでいろいろなトライアルをして輸送の仕方も工夫してきました。失敗したこともあり、送った先で「身が崩れていた」「全然駄目だった」と言われたりもしたのですが、現在はかなり安定して輸出できるようになりました。

先ほど知事のトップセールスで各国へ行ったと言いましたが、トップセールスを行なった相手国には、必ずどこかに岐阜県の足跡を残すようにしました。飛騨牛のプロモーションなら、飛騨牛を買える店舗、もしくは食べられるお店をトップセールスの前に我々が開拓して、各国につくっておくのです。

例えば飛騨牛ですと、デンマーク、香港、マカオ、台湾、タイ、シンガポール、パリ、ロンドンなどに、年間通じて一定量を受け入れ、定番メニューとして出してくれる星付きレストランなどの高級店舗を「飛騨牛の海外推奨店」として現在、世界17カ国・地域で72店舗を開拓し、認定しています(2024年10月末現在)。

鮎の場合は、今までなかなか外に出せなかったこともあり、タイでは有名な日本料理店などで3店舗、そしてマレーシアで1店舗(2024年11月末現在)が認定されています。

「食」だけではなく県産品も同様に取り組んでいます。美濃焼の器、刃物、木の家具、タオル、もっと多種多様な細かいものもあります。我々がターゲットにしている国々の各主要都市で、「食」だけではなく「モノ」を販売するために、「GAS(グローバル・アンテナショップ・ネットワーク)」を構築して、各国で岐阜県産品を売ってくれる店舗を開拓してきました。

そのショップは、2024年5月末現在で、世界9カ国15カ所に店舗があります。つまりそこに行くと年間通して岐阜県産品が買えるという場所です。スイスやスペイン、フランス、フランスはコルマール(アルザス)にもあります。香港はインテリア家具店です。香港というのは皆様もご承知のように、マンションが居抜きになると、売る側が家具から全部セットして販売していくため、日本製の家具は安心、安全だということで富裕層の方々に向け売れています。

台湾は器などのライフスタイルショップです。この台湾の販売者は、店舗での販売が決まると、「自分たちが売るものがどんなふうにつくられているか見たい」と台湾の有力な方々を20人ぐらい連れて岐阜に来ていただけました。そのときは、直行便があるセントレアを使って来日し、県内に1週間滞在してくれました。ぐるりと県内を回って、最後に京都へ寄って帰国されたとのことでした。

なぜこういう活動をしているのかというと、もちろん現地プロモーション後も岐阜県の足跡を各地に残すためでもありますが、店舗の方々やモノを売る方々には、事前に必ず岐阜県に来ていただいています。その方々には、岐阜県のものづくり、観光、食を全部体験していただいて、そこで「いいね!」と思ってもらえた人にのみ、店舗で取り扱っていただくという仕組みにしています。

例えばレストランですと大抵ミシュランの星が付いている店舗を選ぶのですが、実際にお店で肉の説明をするときに、そのシェフなどは事前に岐阜県に何度も足を運んでいただけていますので、風土がつくりだすお肉の魅力を話すとともに、必ず岐阜県の観光の話もしていただけます。

そうするとお客様は「どうやって行けばいいの?」と興味を持つわけです。「実は岐阜県というのはね……」と、例えば東京からはどう行くか、といった話につなげてもらえます。我々はまさにそれも狙っているわけです。そうすれば、現地の方々に岐阜はどんな所か、良い所、魅力的な点はどこか、どうやって行くのかなどを語ってもらえるようになるのです。観光だけでなく、食、ものづくりなど多分野で各国各地の影響力のある方々に岐阜県のファンになっていただき、広めていただくという関係性の構築を大切にしてきました。

我々が現地に何度足を運んで、岐阜はいいですよと言っても、所詮は外から来た人が自慢げに言っているだけになります。しかし現地の方、それも地域の影響力のある方の言葉には説得力があります。そこが一番大事だと考え、プロモーションを続けてきた結果が、全延べ宿泊者数に占めるインバウンド比率で、岐阜県が全国上位10位に入るまでになったということです。東京や京都の比率が高いのは当たり前ですが、中部圏では岐阜県がトップになっています。

岐阜県へのインバウンドの宿泊者数(2023年)を見ると、全国順位で4位がスペイン、6位イタリア、9位フランスとなっています。

資料の無断転載禁止

ドイツも14位に付けています。地方部で、しかも空港も港もない岐阜県が、なぜこんな高い順位になっているのか?は、今まで説明してきたようなことを続けてきたからです。スペイン、イタリア、フランス(13位)、イギリス(12位)など、かなり戦略的にそれぞれの国に合ったプロモーションを実行してきたのはいうまでもありません。

この辺りは皆様のご専門だと思いますが、中部国際空港の国際定期便の回復率が弱いです。その理由はいろいろあるでしょうが、我々としては中部国際空港も使うし、羽田、関西など、都市部の空港から来る方たちにもアピールし、イン・アウトが変わってもいいというような形で各国の方々にはお話をしています。

また、コロナ前と比較してインバウンドの回復状況を表すデータから、全国の動きと岐阜県の動きを見ると、岐阜県はコロナ禍後、全国平均を上回る勢いで伸びていることが分かります。急激に伸びてきている辺りは、先ほどいろいろ申し上げてきた活動の成果かなと思っています。

いろいろなプロモーション戦略や国ごとのマーケティングは、しっかり事前調査をしてきたと先ほどもお伝えしてきましたが、通常、現地コンサルタントなどに依頼するケースが多いようです。が、我々は自分で現地に足を運び、自分たちで現地の様子や、現地の人たちがどんな暮らしをしているのか、どんなところに集まっているのかを確認します。

もちろんJETROやJNTO、現地の政府観光局や大使館などに行って情報もいただきますが、その上でやはり自分たちが肌で感じることを大切にしています。先ほど、事前に店舗をいくつか開拓したと言いましたが、それも自分たちの足で稼いで、「やっぱりここがいいね」と確信できる店舗を選んできました。

最初の頃は本当に、ドアを叩くところから始めていたのですが、十何年も続けていると、だんだんその情報がJETROなどにも伝わっていき、「JETROで事前調査しておきますよ」と事前情報を教えていただくことも増えました。それぞれに合った形で、どんなブランディングがどこに刺さるかを考えてプロモーションを展開しています。

SNS活用やPR動画はコロナ禍前から取り組んでいましたが、コロナ禍以降は特にそれらを活用したブランディングの重要性をひしひしと感じました。岐阜県の強み(魅力)を伝えるためのブランディングとは、本講演のタイトルにもあるサステナブル(持続可能)な観光を担うものです。このような考えのもと、「本物の日本がここ(岐阜)にある」ことをしっかり伝えるため、その魅力の整理・精査・棚卸しをした上で、魅力が伝わる映像やPR動画をつくったり、旅行博のブースデザインも含めトータルなマナートーンでのプロモーションをしていきました。

とはいえ、前にも言いましたがただ自分たちが「いいよ!」と言ってプロモーションしているだけでは意味がありません。世界の一定の方々からの評価や認証もきちんと得ようと考え、2019年前後から、国際認証としてのGSTC(サステナブルツーリズムの世界認証機関)などを得るための取り組みを実施していきました。その結果、「世界の持続可能な観光地TOP100」に岐阜県も選ばれました。

こうして岐阜県が、世界の旅行会社や世界のサステナブルツーリズムに興味のある人たちに知られることにもつながりました。

プロモーションについては、特に最初の2009年から、かなり人的な力に寄り添ったアナログ手法で進めてきましたが、10年ほどが経過したコロナ前頃、これからはデジタルマーケティングも不可欠だということに気づき、まず県庁内でデジタルマーケティングの勉強会を主催することから始め、その効果的な活用について早い頃から取り組んで来ました。

また、プロモーションでは、われわれのブランディングの軸であるサステナブルツーリズムの魅力を、デジタルサイトの中でどう、うまく伝えるかを考え、導き出したのが、「岐阜県の魅力は豊かな自然のもと、先人から受け継がれてきた伝統・文化・匠の技が、長い時を超えて、人々の暮らしの中に息づいている」というブランディングメッセージの映像化と DX化です。

この映像を英語、フランス語、スペイン語などに訳して統一的なメッセージとし、2018年辺りからしっかり方針を定めて「これが岐阜県です」と皆様に伝えてきました。

英語版では、「Timeless Japan, Naturally an Adventure」という言葉で表現しています。

これを徹底的に発信するために、15~20秒程度の映像をつくり、全てサステナブルな岐阜県の魅力を反映したブランディングを踏まえた形で、アウトドアや伝統文化、お祭りなどの部分を含めて展開していきました。

もちろん映像イメージのプロモーションだけでは不十分なので、それを伝えるための着地型ツアーの造成も行いました。プロモーションを行い、行きたいと思ったらそれに行けるというツーリズムのコンテンツをつくっておくということです。

そのツアーをつくる際、例えば「匠の技を伝える」としたら、欧、米、豪などで、「岐阜県は本物の匠の技がある場所なんですよ」という認知を事前にしていただくことが必要です。そのため、「モノ」の場合、我々は海外のデザイナーとも連携してものづくりを行い、民間と共同で匠の技を伝えるための岐阜のものづくりを、例えば家具ならイタリアの「ミラノ・サローネ」という世界最大の国際見本市に出展してプロモーションし、モノの販売にもつなげるとともに、そのルーツやものづくりが体験できるツアーも造成することを目指しました。

そのほか、岐阜県のライフスタイルグッズの魅力をしっかりブランディングして確実に認知してもらうために、パリの国際見本市「メゾン・ド・オブジェ」やドイツの「アンビエンテ」などに出展し、海外の一流のバイヤーなどに向けて発信しながら、「そのイントロダクションを体験できるツアーがあり、本物なんですよ」というツーリズムをつくっていきました。「モノ」だけを出すのではなくツアーもつくっていったというわけです。

一例ですが、岐阜県羽島市の浅野鍛冶屋で刃物体験ができるツアーがあります。例えば1万円程度で自分の包丁をつくって、そこに5万円の包丁があると、海外の方々は5万円の方も買いたくなるわけで、こういった着地型ツアーを約50本つくりました。これを販売するときに活用するのがデジタルマーケティングです。

PCサイトやスマホから登録して購入できるもので、個人旅行者も購入可能ですし、これを参考に現地の旅行会社が旅行商品にすることも可能になっています。

たとえば、着地型ツアーのプロモーションをしたら、全てのPCサイトやスマホサイトからOTAで予約・販売できることや、ブランディングに基づく魅力発信も行うこと。またオンラインプロモーションにもつなげ、そのプロモーション成果を同時にデジタルマーケティングにもつなげます。これは非常に大事なことで、例えば着地型ツアーを検索した人たちがその後どんな行動をとったかなども全部読み取れます。

それを我々は県の予算で買い取り、民間の旅行事業者や交通事業者の方々に情報共有しています。そうすれば、その方々にとってのかなり有用なマーケティングデータになります。岐阜県には大きな企業は少ないので、マーケティングデータを取得する肩代わりを県がしているわけです。

余談ですが、最近、講演などを依頼された際によく言うのですが、オンライン広告をOTA(Online Travel Agent)で多数打ったりしてもあまり意味がありません。それよりもSEO対策やMEO対策など、効果的なデジタルマーケティングの手法をしっかりと学び、民間の方々と共有しながら実のあるDXを行うことが大切です。

つぎに大切なこととして、どんなに素晴らしい着地型の体験ツアーをつくったとしても。「誰がガイドするのか?」が重要です。そこで、外国語で深いところまで話せるガイドの養成にも取り組みはじめました。県庁は事業設計をしないと予算が出ないので、2018~2019年辺りから事業設計を始め、実施しました。

ガイド養成をするために、英語やフランス語、中国語などのブック(教本)もつくります。単なるガイドブックはいくらでもありますが、例えば「伝統の匠の技 着地型ツアー」で体験できる匠の技や、地歌舞伎など岐阜県のさまざまな伝統文化を伝えるためには、普通のガイドブックには載っていない深い情報が必要です。そのため地元の新聞社と連携して、新聞社が代々蓄積してきた情報も引っ張り出していきました。

こうして、通訳ガイドも含め、英語やフランス語で着地型ツアーのガイドを行う方に向けたガイドブックをつくりました。するとこれを見た各国の旅行会社が「欲しい」と言って「私たちはこれを使って教育旅行をつくるよ」「これを使ってFIT的なグループツアーをつくるよ」と、教育旅行誘致の冊子としても使われはじめ、教育旅行も次第に増えてきつつあります。

ここで大事なのは、「伝える」だけではありません。サステナブルツーリズムとして我々が目指しているのは、ツーリズムを通して自然や伝統文化の継承を体験できるツーリズムであり、我々はそれを皆様に提案したいと考えています。そこの部分を伝えた上でプロモーションを行っていくことが、岐阜県のブランディングにつながると思っています。

コロナ禍のとき、バーチャル旅行によるオンラインプロモーションを各国に向け行いました。そこで使用したのが、先ほど申し上げた岐阜県のサステナブルツーリズムの魅力を伝えるPR動画です。これは『ダ・ヴィンチ・コード』という映画を撮影したフランス人チームに撮ってもらいました。今までの映像は、日本の代理店や映像会社などに制作してもらっていましたが、海外向け映像は海外の人の感覚で撮ってもらいたいと考え、実現したものです。

こうして『ダ・ヴィンチ・コード』の撮影チームに岐阜県に来ていただいたわけですが、県は予算が潤沢にあるわけではありません。カメラマンやスタッフは3人ぐらいいましたが、レフ板を持つなどの役割は職員が担当しました。実は『ダ・ヴィンチ・コード』の撮影監督を務めた方が、滞在中に岐阜を大好きになってくれ、約1カ月滞在してコツコツと撮ってくださったのです。

それも人間関係だなと思いました。2024年にパリの日本大使公邸で日本各県の知事が一緒に行う大きな観光プロモーションを行なったのですが、岐阜県は、その際『ダ・ヴィンチ・コード』の撮影チームの監督をお呼びし、PR動画撮影時に体験した岐阜県の魅力をこういうものを食べ、こんな地元の人とのふれあいがあったなどと直接、PRしていただきました。実際に彼が撮った映像を見ていただくとその意味が分かると思います。

動画は相当な再生回数となり、1,900万再生を突破しました。完全視聴率45%。コロナ禍の間にバーチャル旅行として各国の旅行会社に提供して使ってもらうこともできました。映像の制作当時はコロナが来るとはもちろん思っていなかったのですが、それ以前に制作を進めていたため、その映像を活用することができたのです。

つぎに、今まで有名でなかった地域の魅力を観光地化する「岐阜の宝もの認定プロジェクト」について簡単にご紹介します。

資料の無断転載禁止

これは県内の新しい地域資源を観光資源化するプロジェクトで、点と点でしかなかった下呂温泉、高山・白川郷などをつなぎ、県内を面として周遊できるディスティネーションとするために、新たな観光資源を発掘し、磨き、発信しようと考え、実践したものです。

今、兵庫県庁でも、県の隠れた地域資源を見つけ、観光資源化するプロジェクトを行なっています。ここでも岐阜県で培ってきたノウハウを活かし、新たな地域資源を「兵庫県内の各地のフィールドが魅力的なパビリオン」として大阪・関西万博でも展開しています。

何度も申し上げていますが、プロモーションで大切なのは、自分たちだけで「すごいでしょ!」というだけではなく、例えば世界遺産のような外側からの認定があれば、その資源に対しての関心が高まります。

岐阜県では「清流長良川の鮎」が、FAOというイタリアの国際的な機関が認定する「世界農業遺産」に認定されましたが、そうするとイタリアの人たちの間でおのずと岐阜県への関心が高まりました。美濃和紙も、「UNESCO無形文化遺産」の認定技術であることを最大限に活用して、世界各国でPRを行いました。

人道観光にも取り組みました。杉原千畝さんは岐阜のご出身で、皆様もよくご存じかと思いますが、「命のビザ」で知られる外交官です。私がニューヨークでのプロモーションを実施しようと決めた理由の一つが、ユダヤ人の方々と岐阜とのつながりでした。随分前になりますが、ユダヤ人の方々が岐阜県に多数訪問してくださっていることを知りました。岐阜では杉原千畝記念館がある千畝の故郷・八百津に行き、その後高山や下呂温泉などを訪れ、そこから京都へ行くという彼らの姿が見えてきたのです。

調べていくと、それは、今生きていらっしゃるユダヤ人の方々が杉原千畝さんに対して、感謝の気持ちを表すお礼参り的なツアーだということが分かりました。そのツアーはかなり昔にJTBがつくられたとも聞いていますが、当時はあまり広まらなかったらしいです。そこで私はスタッフと一緒にニューヨークに住む千畝さんのおかげで生き残っておられるユダヤ人社会のトップの方に会いに行き「もう一度検証し直して岐阜の人道ツーリズムをつくりたい」と説明したところ、「任せなさい」と。「私たちには世界中にネットワークがある」と笑顔でおっしゃって連携することができました。

このような人道的な観光もあることをPRすると同時に、世界に広がるユダヤ人社会の方々が岐阜に来ていただける道筋もつくっていったわけです。

人道観光は、SDGsの分野で言えば、文化的なサステナビリティに値します。そして、自然環境を守っていることを認定するGreen Destinationsの世界TOP100を取得する努力も継続し、現在は白川村(白川郷)、長良川流域、下呂市(下呂温泉街)の3地域が認定されています。

また、INSTO(The UN Tourism International Network of Sustainable Tourism Observatories:世界観光機関 持続可能な観光地づくり国際ネットワーク)への加盟もアプライしました。例えば「環境問題への配慮」「エネルギーの管理」「自然環境の保全」「文化の保護」などを観光の中でしっかりとチェックしてモニタリングし続け、「持続可能な観光地をつくりたい・つくります」ということを宣誓する国連の組織です。

この国際ネットワークに加入している日本の自治体がまだなかったので、これはぜひ加入しておこうと思いました。そこで数年前から指標づくりなどを含めて、日本のUNWTO(世界観光機関)の日本事務所とも協働して申請し、2023年11月に日本初の加入地域になることができ、NHKなどでもニュースで取り上げていただきました。

UN Tourismの本部はスペインにあります。私たちはINSTO加入のためにスペインにも事前に行き、そのときに観光プロモーションもしてきました。スペインの方たちは巡礼するのも好きだということもあり、岐阜県の中山道17宿場をつないだ歩き旅などのツーリズムをつくり、それを現地の旅行会社などにプロモーションを行いました。このようなことごとも功を奏して、スペインの方たちは今、岐阜県の中山道を歩いてくださるようになり、スペインからのインバウンド数が全国4位になったのです。

こうした活動を行いつつ、PRとしての情報発信は、プレスリリースや先述の動画配信、ウェブサイトの特集ページなどを通して行っています。

メディアに関しては、アメリカの3大大手旅行雑誌の1つ「Travel + Leisure」(トラベル・アンド・レジャー)で8ページの岐阜県特集を掲載してもらいました。

これは2023年8月に掲載されましたが、このような雑誌に載ると、本当に数カ月後にアメリカからお客様が来てくれます。それほど高い効果があるのです。

しかし何でも載ればお客様が来るわけではありません。通常は8ページ分もの広告費はとてもじゃないけど払えません。しかし「Travel + Leisure」の方々に来ていただき、岐阜を気に入っていただいたら結果的に8ページになったということなのです。この雑誌は500万部近い発行部数があると聞いています。我々としてはやはり、ここも人間関係で進めてきたと感じています。県庁の観光担当スタッフが相当に頑張ってくれました。ついこの間も、アジアでは、いろいろな訪日旅行会社23社と連携して世界発信を行いました。

アジアの方々は「TOP100」「〇〇を取りました」というのもお好きなので、そういうプロモーションもしっかり行いました。

ちなみに台湾では、先ほどもお伝えした県庁の野球好きな観光担当スタッフのアイデアで、台湾のプロ野球球団「楽天モンキーズ」の試合日に「岐阜県DAY」をやろうということになりました。「楽天モンキーズ」の中に「楽天ガールズ」という女性たちがいて、大変人気があるそうです。そこで「楽天ガールズ」の方々を岐阜県に招待していろいろな発信を行いました。

このような情報発信を行いつつ、航空会社(Peach Aviation)や旅行会社と連携して香港および台湾メディアも招請したところ、実際に相当メディアに出たと思います。広告換算5,200万円以上とのことでした。

その結果、2024年1月に「KKday(ケーケーデー)」というOTA旅行サイトが発表した「春節休暇に日本を訪れる外国人観光客の間で人気の都道府県ランキング」で、岐阜県が5位にランクインし、全国的なニュースになりました。

中華圏はこのような成果が出やすい地域です。春節の時期なので、高山の白川郷などは今も非常にお客様が多いです。白川郷は今、人が押し寄せ過ぎて困っているため、途中で一度、車の乗り入れを禁止しました。バスも別の駐車場にするなど、地域の方々はサステナビリティの確保のためにいろいろなことに取り組んでおられます。

かなり駆け足でお話ししてきましたが、今、目指しているのは、岐阜県もしくは日本の地方部全体にもいえることだと思うのですが、日本が持っている自然、歴史、伝統、文化という地域資源の本物をきちんと見せる努力をすること。そしてそこがきちんと伝わるプロモーションを行い、それを求める人にしっかりと伝えること。何でもやればいいというわけではないということです。サステナビリティを実践できる「責任ある旅行者」を育てていこうというSDGs的な観光の指針の上に、です。

「責任ある旅行者になろう」というのは、UN Tourism(世界観光機関)が伝えているSDGsの中での観光指針の一つです。「プラネタリーヘルス」という言葉もあります。我々が旅行したり生活したりすることで地球環境に寄与しつつ、寄与することが我々自身の健康にも役立っていくのだという考え方、そういったツーリズムを伝えていこうという思いを強く持っています。

それらをこれからも適切な方々に伝えることによって、インバウンドでの成果につながった、今後もつなげていけるのではと思っています。空港も港もない岐阜県ですが、そこをいいと思ってわざわざ来ていただけるよう、努力をしてきたということです。

我々が目指すのは、「ふるさとの宝物」をつなぎ、「そんな旅をしていきたい」と思える本物の旅をつくり、発信することです。特に欧、米、豪からは本当に日本を好きな人が来てくださっています。そういう方たちに何を伝えるか、何を伝えたら満足し、またその人たちの口で伝えてもらえるか、リピートにつながるかということを常に考えています。

もう一つ、私が大切にしているのは、移動手段も移動している時間も旅体験であるというところです。岐阜県の場合は「来て帰る」ではなく、途中のいろいろなプロセスの中で立ち寄っていただく場所でもあります。最近は欧州の方々が高山に9泊程して、富士山へ行ったり、京都へ行ったりするような移動の仕方も見られます。従って、常に移動している中でも、どんな旅体験ができるか、もしくはそこでどんな情報を我々が伝えて、共感いただけるかということも大事にしようと考えているところです。

私からの発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。

※この講演録及び挿入資料は、無断転載禁止です。©古田 菜穂子