-関西空港調査会主催 定例会等における講演抄録-

森井 順之 氏

奈良県 地域創造部 世界遺産室長

●と き 2025年1月24日(金)

●ところ オンライン会場

森井でございます。よろしくお願い申し上げます。ご紹介いただいた講師略歴にありましたように、2001年に東京文化財研究所に入り、保存科学の研究をしていました。その前は大学院で土木工学、特に海岸工学を専攻していました。それがなぜか文化財の世界に入り、今なぜか、世界遺産についてお話しする立場に変わってきております。

今回、関西空港調査会からオファーをいただき、お受けした次第です。もしかしたら皆様と少し畑が違う話をすることになるかもしれませんが、その点はご容赦いただければと思います。

今回は4つの話題について話します。まずは「世界遺産の概要」、そこからフォーカスして「奈良県の世界遺産」、さらにフォーカスして「飛鳥・藤原の宮都」についてお話しした後に、「保存と活用の取り組み」についてお話しします。

「飛鳥・藤原の宮都」は今、佳境を迎えており、1月31日までに世界遺産登録のための推薦書を提出しなければいけません。

皆様との共通項で例えるならば、卒論、修論、博士論文などの締め切り直前というような状況でしょうか。そのため、本日は急遽、自分のデスクからリモートで約1時間、お話をさせていただく形をとることになりました。

関西空港と奈良県は非常に意味のある関係性を持っており、どのように来訪者の方々に来てもらいご満足いただくか、その辺りについて県庁としての取り組みの一端も紹介できればと思っております。

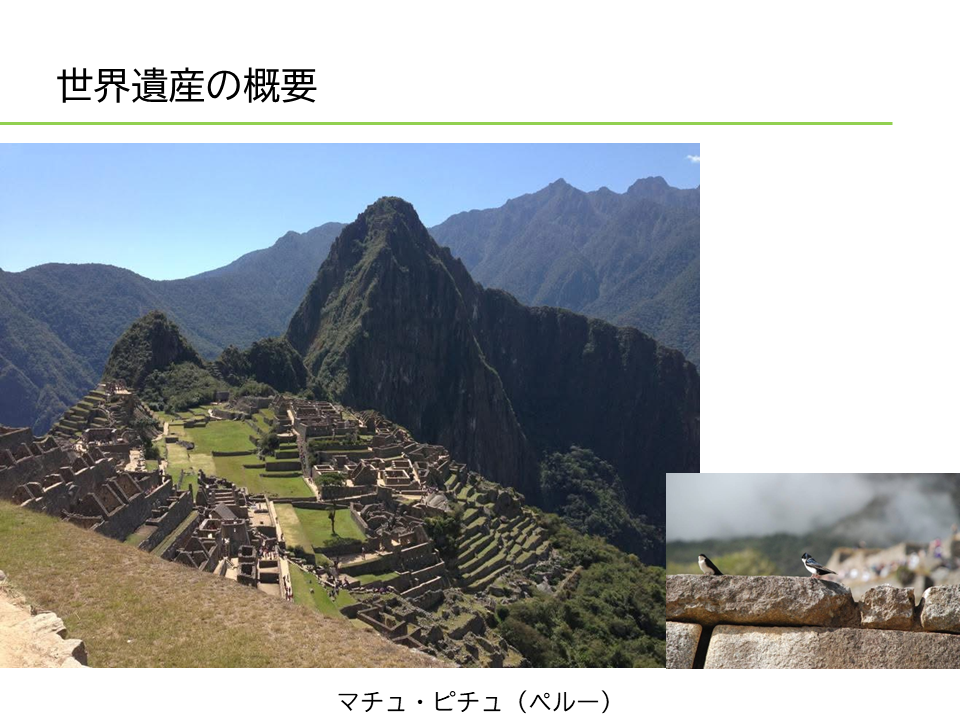

ここから先の写真は、私が実際に行ったり調査したりした場所で撮影したものです。

これはペルーのマチュ・ピチュ遺跡です。世界遺産としては、文化遺産と自然遺産の複合遺産です。基本的にはアンデス文明(インカ帝国)の重要な拠点として、驚くような形の石造物がつくられています。

興味深いのは、石造物の精緻さは非常にレベルが高い一方で、輸送の技術を持たないことです。ペルーのクスコもそうですが、高山地帯の遺跡は、基本的に地元の石を使っています。従って、加工技術はあるが輸送技術はないという特異性があり、そこが大変面白いと感じています。

私がこの遺跡に関わったのは、石造物がずっと日光にさらされることによる風化の促進について調査するためでした。

マチュ・ピチュ遺跡だけではなく、世界遺産は以下のような3つの書き方ができると思います。

(1)世界遺産条約に基づいた「世界遺産リスト」がユネスコにあるのですが、そこに記載される「顕著な普遍的価値」を有する自然や生態系保存地域、記念物、建造物、遺跡のことです。

(2)これらは人類の歴史によって生み出され、過去から現在へと引き継がれ、未来の世代にそのまま伝えていくべきかけがえのない資産です。

(3)「人類共通の遺産」として、損傷や破壊等の脅威から保護し、保存することが目的になっています。

なぜ世界遺産登録が必要なのか、理由は3点あります。

1つ目が次世代への継承。確実に未来の世代に引き継ぐ必要があるということです。2つ目が、地域の愛着や誇りの醸成です。ただ、やはりこれだけではなかなか地元の方々にご理解いただけないと思いますので、3つ目の地域ブランド力の向上が必要になります。日本国内でもさまざまな場所があります。例えば石見銀山は、少しずつですが世界的な認知度が高まって、国内外の来訪者の増加が見込まれて地域振興につながっているといえます。

私は最近の講演において、世界遺産の文脈の中で重要なものとして「危機遺産」を必ず話題に入れています。

世界遺産としての顕著な普遍的価値が危機に直面している遺産は、同じくユネスコの「危機にさらされている世界遺産リスト」に記載されます。重要なのは、周りの条約締結国の協力を得ながらリスクを取り除く努力がなされることです。

危機遺産の主な要因は4つあります。1つ目は戦争や紛争による遺産破壊、2つ目は密猟や不法伐採などによる自然破壊、3つ目は地震や津波などの自然災害、4つ目は行き過ぎた観光地化や都市開発です。

これらをご覧いただくと、1番・2番はあまり日本で起こることはないだろうと感じるでしょうが、3番目から「あれ?」と皆様も思い当たる部分があったのではと思います。

要は、世界遺産としての顕著な普遍的価値を失う場面に直面するのは、決して戦争当事国だけではなく、先進国や平和な国でも十分あり得るという点を共有したく思い、この資料を用意しました。

危機遺産は基本的に、それらのリスクをどう除去して危機を脱するかが重要です。しかしそれでも駄目だった場合、最終的にずっとリストに残っているわけではなく、「削除」という手続きに移ることがあります。

今まで1,200件程度の世界遺産がありますが、実はずっと足し算だけをしていたわけではなく、3回引き算がありました。削除事例が3つあるわけです。2000年に入ってからの話です。

1つは産油国で有名なオマーンの、アラビアオリックスの保護地区。この自然遺産については、資源開発のために9割の保護地区を削減するという暴挙に出たため、世界遺産リストから消滅しました。

有名なのが2つ目の、ドイツのドレスデンのエルベ渓谷です。こちらは文化的景観が重要だったのですが、近代的な橋の建築が行われ、その計画が明らかとなった2006年から危機遺産リストに記載され、2009年には削除になりました。

3つ目は最近の削除事例ですが、イギリスのリヴァプール海商都市において、都市開発が歴史的景観を損なったというもの。実は2012年から都市景観に関する協議が長らく行われていましたが、最後は住民が世界遺産というブランドを手放すことを決めた事例です。

そのような中で我が国では今のところ1件の削除事例もなく、現在26件です。2024年7月に「佐渡島の金山」が新たに加わったことで、文化遺産は20件から21件に、そして自然遺産は5件となっています。

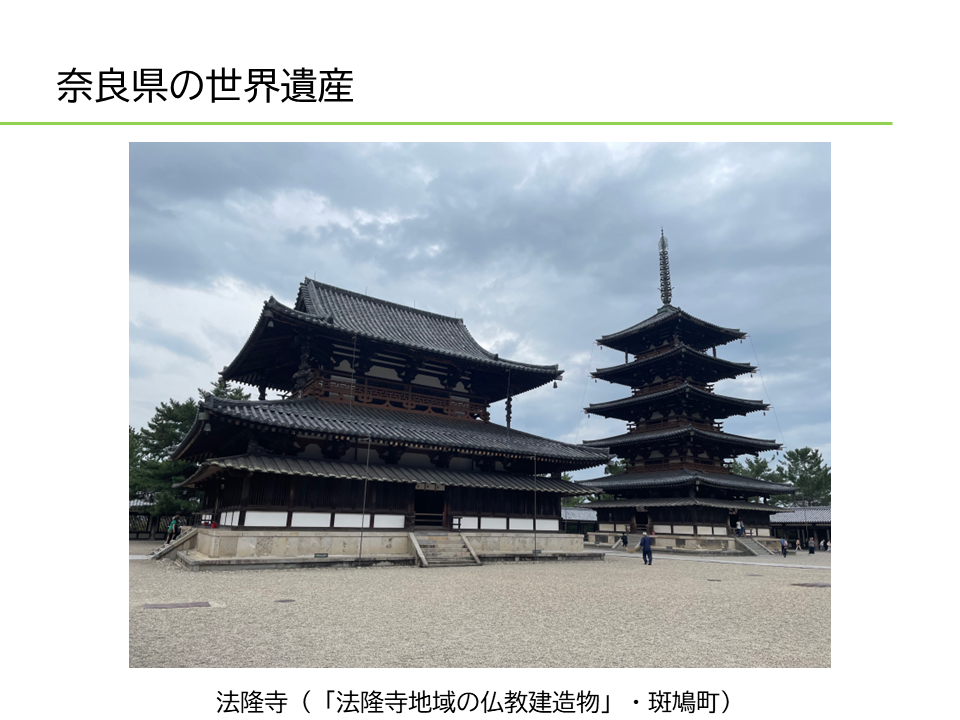

奈良県の世界遺産には、姫路城と共に初めて世界文化遺産になった「法隆寺地域の仏教建造物」があります。

私は奈良県に赴任して、東大寺 大仏殿の近くに住んでいます。この写真は、自宅から少し歩いたところで若草山焼きを撮影したものです。今年は、ちょうど明日(1月25日)に行われます。東大寺大仏殿の「静」の部分と若草山焼きの「動」の部分、このような無形の資産も残っていることで、「古都奈良の文化財」が登録されて今に至っていると考えています。

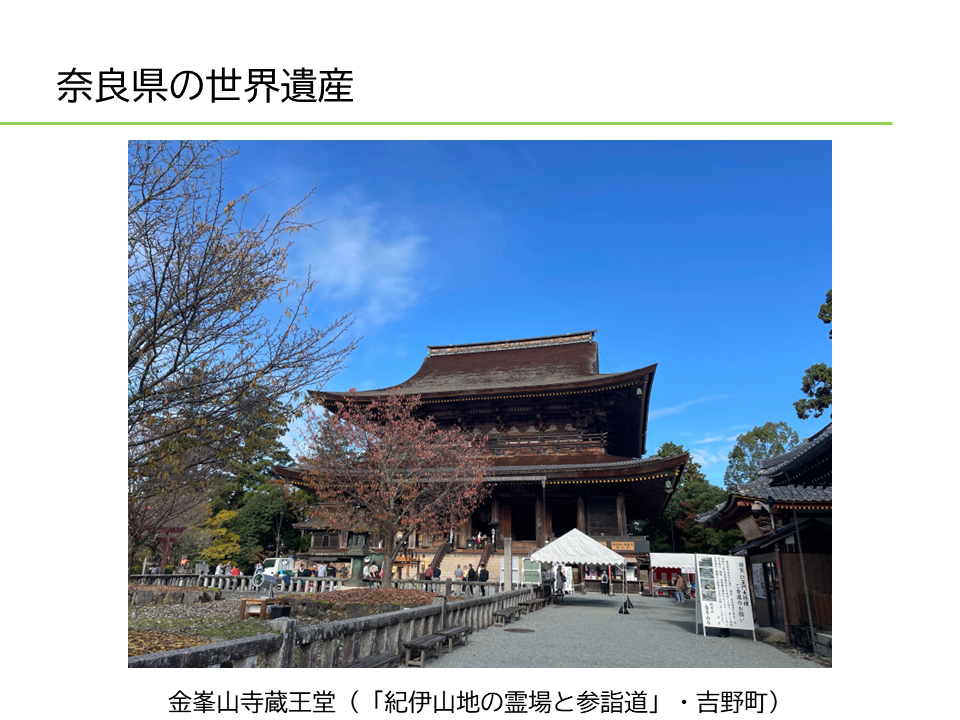

去年(2024年)、「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産登録から20周年を迎えました。これは奈良県だけではなく和歌山県や三重県、3県にまたがる紀伊山地の多くの道や霊場が世界遺産として登録されています。一つの重要な例として吉野町にある金峯山寺の写真をアップしています。

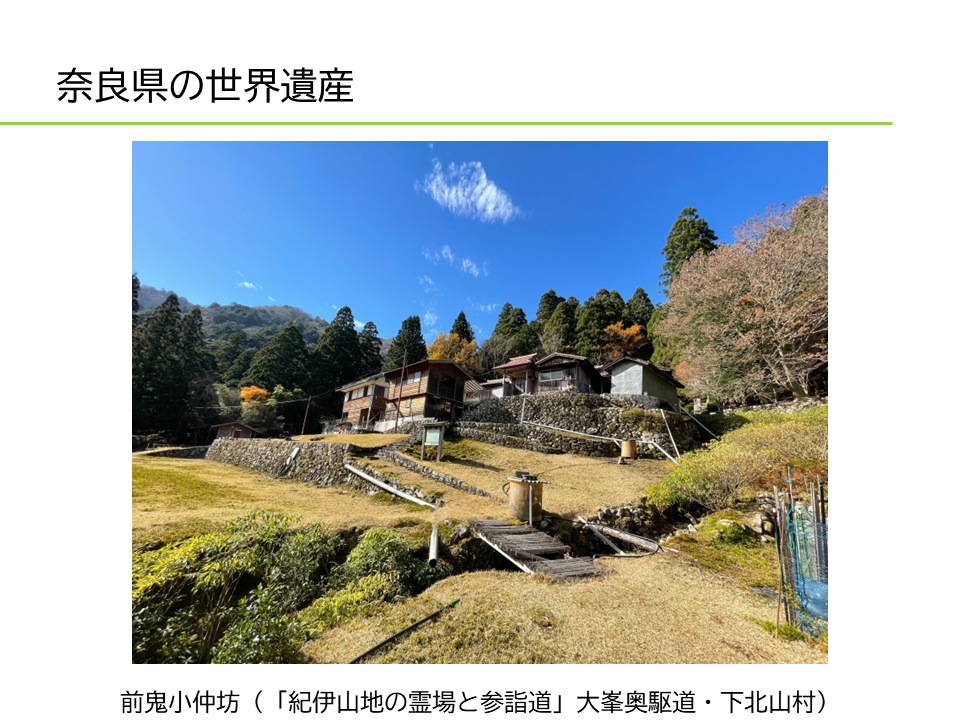

「紀伊山地の霊場と参詣道」でもう一つ、奈良県として重要視しているのは下北山村にある大峯奥駆道です。これは熊野三山と吉野の金峯山寺をつなぐ修験道(修行の道)で、この道も世界遺産登録されています。下北山村は、私が奈良県に赴任する以前は聞いたこともない名前でしたが、赴任後、このようなところにも世界遺産があることを知りました。鬼の末裔が維持している地として、さまざまな形でメディアにも取り上げられているところです。

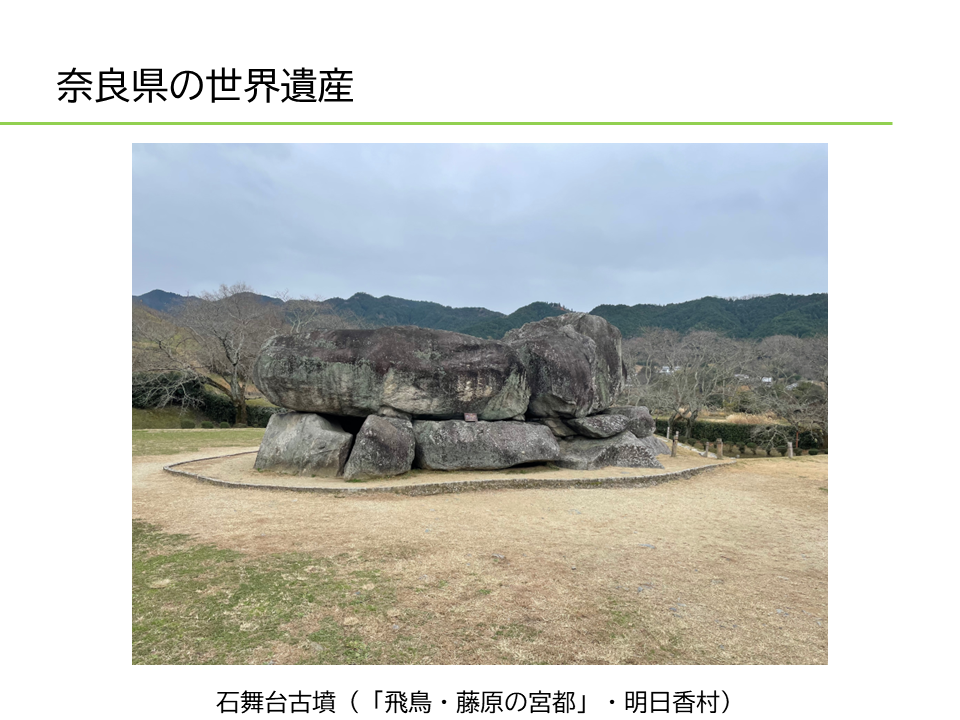

奈良県としては、上で挙げた3つに加え、石舞台古墳や高松塚古墳壁画で有名な「飛鳥・藤原の宮都」を、いま4つ目の世界遺産に登録しようとしています。これが平成19年(2007年)に暫定一覧表に記載されて以降、顕著な普遍的価値をどう説明するか、保護についてどう説明するかをずっと考えてきました。

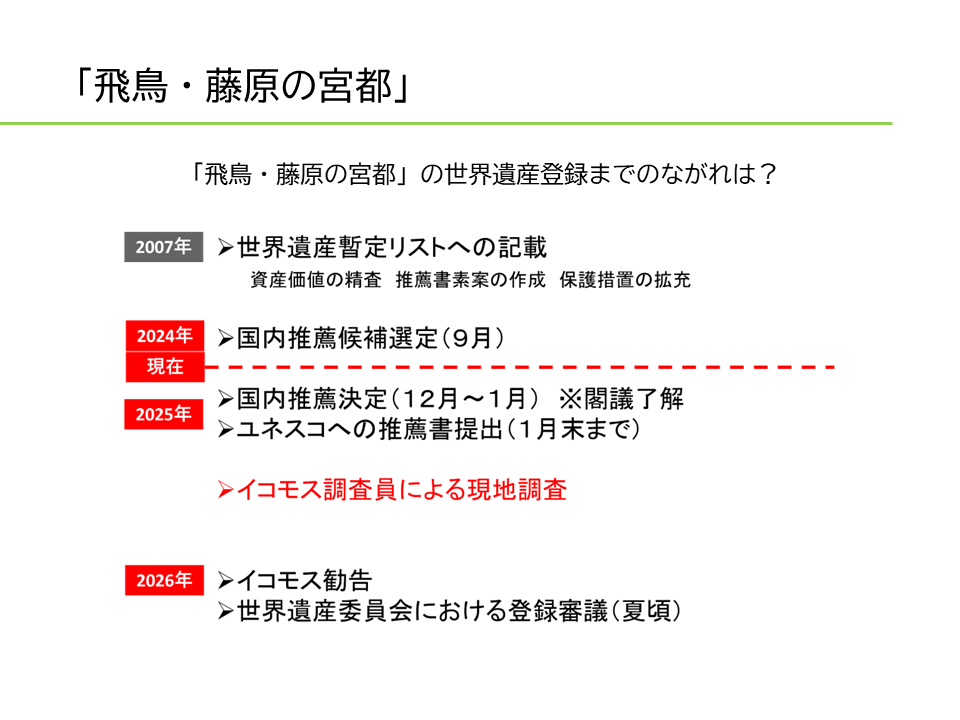

いろいろな先生方に教えていただきながら準備を進めてきており、やっと去年(2024年)の9月に世界遺産の国内推薦候補に選定されました。さらに2026年夏頃の世界遺産委員会で審査を受けるべく、日本国としての正式推薦がいよいよもらえそうになっているところです。

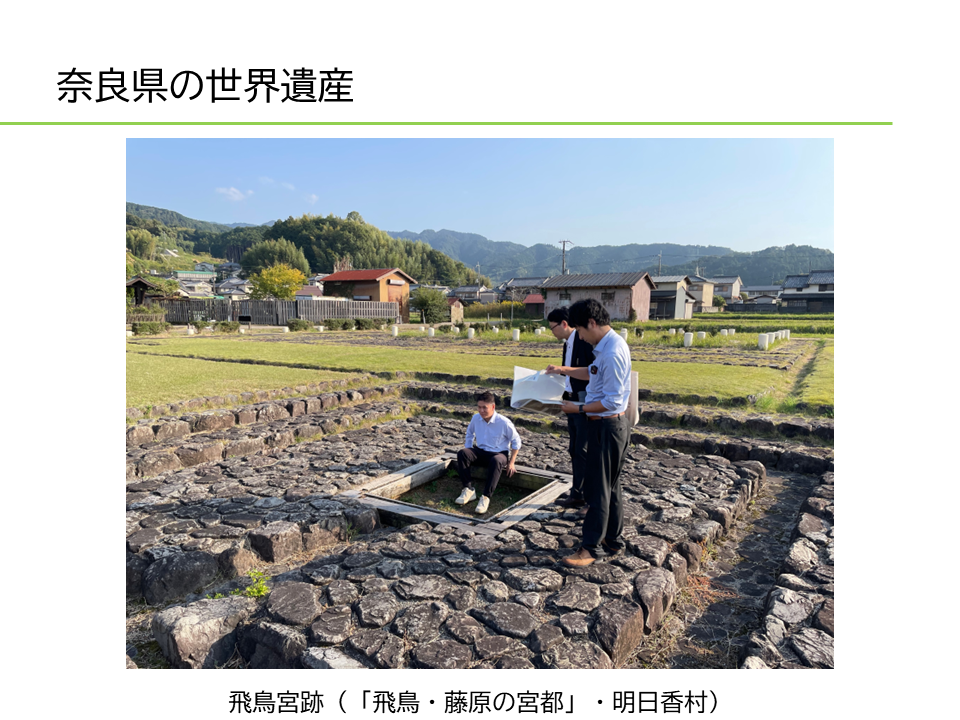

こちらは飛鳥宮跡ですが、飛鳥宮跡は斉明天皇(皇極天皇)の時代です。皆様が歴史の教科書で覚えているのは、乙巳(いっし)の変ではなく大化の改新だと思います。645年、大化の改新において、中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を討った場所。その出来事だけではなく、天皇と豪族が一緒に分担しながら行っていた政治が、次第に天皇中心の中央集権国家に変わっていった舞台でもあります。これも飛鳥・藤原の構成資産として重要です。

飛鳥宮跡は中央集権国家が誕生した場所として、その証拠が地面の下にたくさん残っている例なのですが、もう一つ飛鳥・藤原で大事なのは藤原宮です。中央集権国家が成立し、形成される過程を追うにあたって、天武天皇と持統天皇がつくった藤原宮の跡が地面の下に、保護が十分になされた状態で残っているため非常に重要です。

そのようなわけで、今後この二つの遺産を中心に、「飛鳥・藤原の宮都」として世界遺産にしようとしているわけです。

「飛鳥・藤原の宮都」の世界遺産登録に向けて必要なのは、対象となる資産について一つひとつ価値を証明し、保護措置をとることです。この「価値の証明」と「保護措置」が十分であることを、最終的にユネスコの人に説明して理解を得ることが大事なのです。

どのようなスケジュールで進んでいるかご説明します。2024年9月に国内推薦候補選定を受け、実は今年1月末までにユネスコに推薦書を提出しなければならない状況です。例年では1月20日辺りにニュースになり、「ユネスコに推薦書を提出しました」と発表できるのですが、皆様がまだニュースを聞いてないということは、今私と私の部署の人間がどのような状況に追い込まれているかをお察しいただけると思います。

ただ、私どもも懸命に仕上げておりまして、何とか1月末までには嬉しいニュースを届けたいなと思っております。無事1月末に推薦書を提出できれば、ユネスコおよび諮問機関であるイコモスによる1年半程度の審査過程に移ります。重要なところとしては、今年(2025年)の夏に行われるイコモス調査員による現地調査です。

イコモス調査員というのは、例えば、私の元の専門でもあります文化財の保存、考古学、文献史学などの専門家がイコモスという国際NGO組織に個人で加入しており、その会員の中から調査員が選ばれます。そして実際に1人が現地に来ます。一番大きな目的としては、推薦書に書かれている資産が記述通りしっかり保護されているかどうかのチェックです。

イコモスからはよく「○○を除外せよ」「○○を加えよ」といった勧告が出ます。イコモス調査員から見たときに何が重要なのでしょうか。彼らは、守るべき資産が「本当はもっと広い範囲で守らねばならないのではないか」とか、「もっと守る対象を明確にしなければならないのではないか」、そういったことをチェックしに来るのです。

イコモスの勧告において、情報照会の中身が、例えば「バッファーゾーンを広げなさい」などの内容になることが多いのですが、それは保護措置を十分にとれていることを説明できるか否かにかかっています。

現地調査は夏から秋頃に行われ、イコモス調査員はレポートをまとめます。そして今年の11月から12月ぐらいに、非公開の過程ですが、イコモス本部で世界遺産パネルという会議を開いて、ノミネートされた資産全部の評価を行っていきます。その後、地元とのやり取りを何度か行いながら、2026年の夏にはイコモス勧告が出て、そこで晴れて記載いただければ、世界遺産委員会の本番における登録審議となります。

さて、「顕著な普遍的価値」を皆様との共通項のように話しておりましたが、どういったものなのかを説明します。これは「国家間の境界を超越し、人類全体にとって、現在及び将来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化的意義」と定められています。

この中で例えば文化遺産の場合、登録基準が6つありまして、その6つのうちの少なくとも一つを満たすことが必要とされています。

さらに、価値と同様に「オリジナルの状態を維持していること」や、「価値を表すもの全体が残っていること」が説明において重要とされています。

それを飛鳥・藤原でどのように説明するのか? こちらが我々の今考えている「飛鳥・藤原の宮都」の価値の概要です。

◆「飛鳥・藤原の宮都」は、中国大陸および朝鮮半島との緊密な交流のもとに生まれ、その後の宮都の造営・進化に影響を与えた日本列島における古代国家の宮都に関する一群の考古学的遺跡です。

◆東アジアの古代国家形成期(6~8世紀ぐらい)において、天皇を頂点とする中央集権体制が誕生・成立した過程を、2つの連続する時代の考古学遺跡群(宮殿・官衙跡、仏教寺院跡、墳墓)の変遷から示すことができます。

◆6~7世紀の東アジア諸国は、国家統治の基本法典である律令に基づく中央集権体制が確立した中国王朝の影響を強く受けました。

実は我が国においては、それこそ戦前まで律令が色濃く残った国家統治体制を持っていましたが、それがずっと残ってきたことを大事にしたいと考えているわけです。

◆飛鳥の宮都は、当初は天皇の居住する飛鳥宮に政治権力が集中し、その後徐々に宮殿を中心に官衙・統治機能が展開していきました。

どんどんファンクションが増えていき、宮殿を中心に統治機能がスプレッドしていくような仕組みです。

◆そこから転じて、天武天皇はコンパクトな計画都市をつくろうと、藤原の宮都は天皇を最上位に置いた政治体制を具現化するために計画的につくりました。そして官衙機能(役所の機能)を内包した藤原宮は宮都の中心部に配置されました。

「はじまり」から「完成」を飛鳥・藤原ではしっかり確認できるとしています。

先ほど「顕著な普遍的価値」の中で登録基準について述べましたが、「飛鳥・藤原」は、古代日本の中心となった飛鳥宮を中心とする宮都から藤原宮を中心とする宮都への変化によって日本の国づくりを示す資産です。

・構成資産の保護措置→ユネスコへの説明

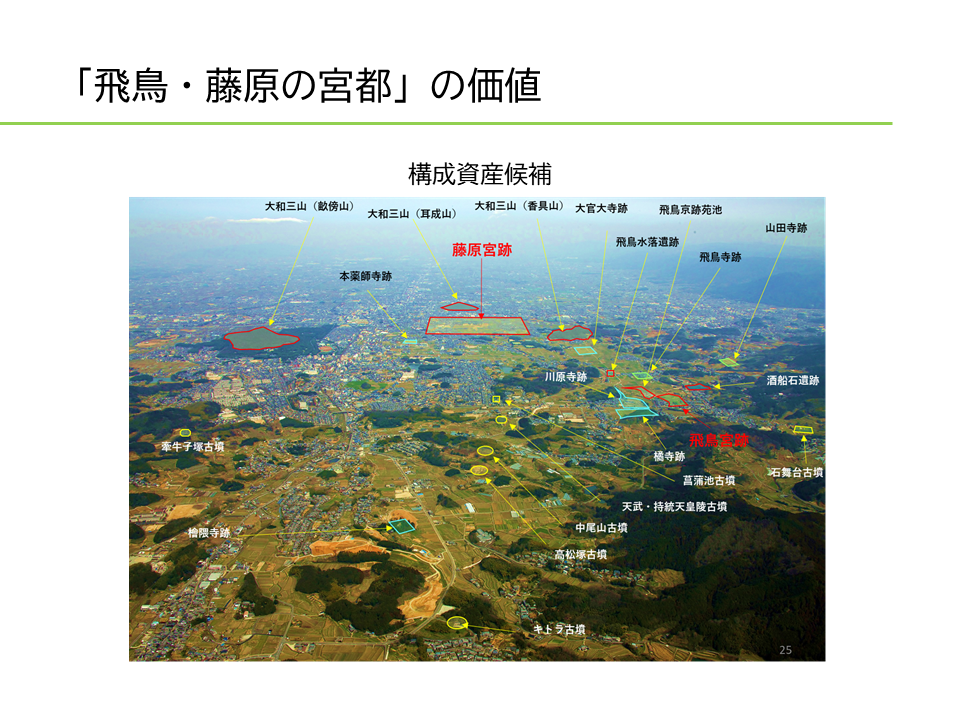

現在「飛鳥・藤原の宮都」は22の考古学遺跡で構成されています。

こちらは構成資産を空から見た図を示しています。

これからが大事なところです。飛鳥・藤原の保護について、法的にも技術的にも確立されていることをユネスコに説明する必要があります。

1つは、構成資産が国内法で守られていることを示す必要があります。我が国においては、文化遺産の多くは基本的には文化財保護法等で国の指定を受けていることが重要になってきます。

しかし百舌鳥・古市古墳群のような例外があります。例えば国有財産法の皇室典範に記載されているような場合でも、国内法で保護されていると説明すれば認めてもらえるようになってきています。

2つ目は緩衝地帯(バッファーゾーン)の設定。構成資産だけを守っていると、周りで開発行為が行われたときに構成資産が被害を受ける場合が多くあります。そこでバッファーゾーンを設定することによって構成資産の周囲でも良好な環境を保全する施策も求められるようになりました。

ちなみにバッファーゾーンに関する根拠法としてよく適用するのは、文化財保護法の「周知の埋蔵文化財包蔵地」や、もっと重要なのが、景観法や古都法による指定がかかっていて歴史的景観を守るべきエリアです。その辺りが法的な要件になってきます。

最後3つ目が管理計画の策定。このような保護措置を実現するために、飛鳥・藤原であれば22の資産を包括的に保存管理するための計画です。例えば10年間でどのように実現するか、どうモニタリングするかといった計画をつくっていく必要があります。

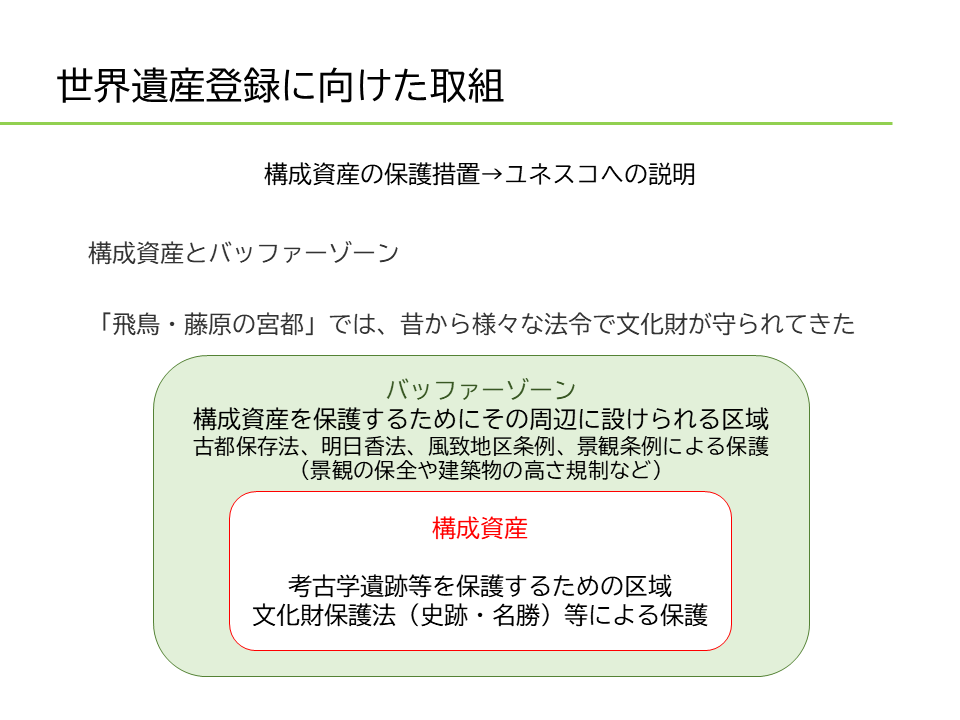

構成資産とバッファーゾーンの関係性について次に示しています。飛鳥・藤原の場合、構成資産は文化財保護法と国有財産法で説明できますが、バッファーゾーンについては、古都保存法や明日香法、そして景観法に基づく風致地区条例や景観条例による保護が効いてきます。主に「見通し」が重要なポイントになります。よって建築物の高さ規制などは非常に厳しく指摘されるところです。

現在私は、推薦書の提出に向けて頑張らなければならない立場です。推薦書は、次のような形で準備します。

「佐渡島の金山」の例では、推薦書といわゆる付属書類を合わせると、1冊15センチぐらいの分厚いファイルになります。我々が取りまとめた書類もそれぐらいになりそうです。それをユネスコに提出しなければなりません。

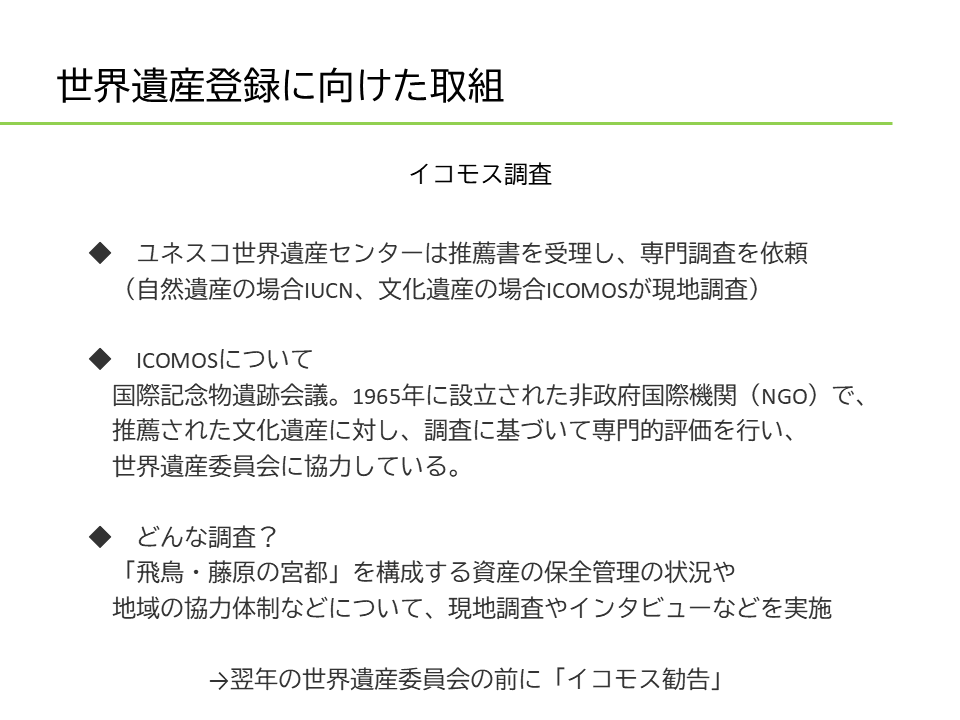

ユネスコに推薦書と附属書類を提出すると、ユネスコ世界遺産センターが推薦書を受理して専門調査を依頼します。ちなみに自然遺産の場合はIUCNという組織が専門調査を行います。

文化遺産を審査するのはイコモス(ICOMOS)です。日本語では国際記念物遺跡会議といい、1965年に設立された非政府国際機関(NGO)です。世界遺産に登録したいとして推薦された文化遺産に対して、調査に基づいて専門的な評価を行い、世界遺産委員会に協力しています。

調査については先ほども申し上げましたが、保全管理の状況をしっかり見ます。それ以上に最近かなり重視されているのは、「地域住民の人たちが世界遺産になってほしいと思っているか?」「世界遺産になったら住民の人たちがどう守っていくか?」「将来世代にはどのようにして伝えていくのか?」に関することで、調査員がかなり詳しく聞くことが増えています。

地域の協力体制などについてインタビューも実施され、「明日ちょっとボランティアの人に来てもらえますか」というような要請が調査員からあれば、我々が準備して翌日にきっちりインタビューに答えてもらいます。このようにして現地調査が行われます。順調に進んで、2026年の世界遺産委員会で審議されることになればいいなと思っております。

これは2024年7月に「佐渡島の金山」が登録されたときの映像です。インドのニューデリーで行われました。2025年はブルガリアのソフィアで行われる予定です。

「飛鳥・藤原の宮都」が審議されるのはブルガリアのソフィアではなく、その次の委員会が開催される国です。まだ我々もどの国か分かっておりませんが、行政としては今の時期からいくら費用がかかるのかをしっかり調べておかなければいけません。現状、予算申請などのとき、私は「アフリカか南米で開かれるのではないでしょうかね?」と言って、何とか少しでも多くの予算を工面しようと努めているところです。

世界遺産登録はこのようなスケジュールで非常に大変なプロセスを経るのですが、実際には、登録がゴールではなく、登録からがスタートといっても過言ではありません。他の奈良県内の資産を見てみると、国内外の来訪者はコロナでの減少はあったものの右肩上がりになっています。海外の方々が来られ、しっかりと学習して帰って行かれるのを我々は見ております。

マスコミはどうしても奈良公園ばかり映すのですが、実際には吉野の山に、例えばオーストラリアから老夫婦が訪れたりします。静かな場所で世界遺産の良さを知りたいという人が多く訪れているわけです。

飛鳥・藤原は地面から下にしか本物が残っておらず、整備を行った結果、「草っぱらしかないな」と言われることもありました。しかし、その上に当時何が建っていたのかについては、考古学発掘調査による出土品からいろいろなことが明らかになっています。

そういったものについて、インタープリテーションの一環として、可能な物からVR・ARコンテンツを作成し、現地の皆様に知覚的かつ直感的に当時の威容を見ていただきたいと考え、今取り組んでいるところです。

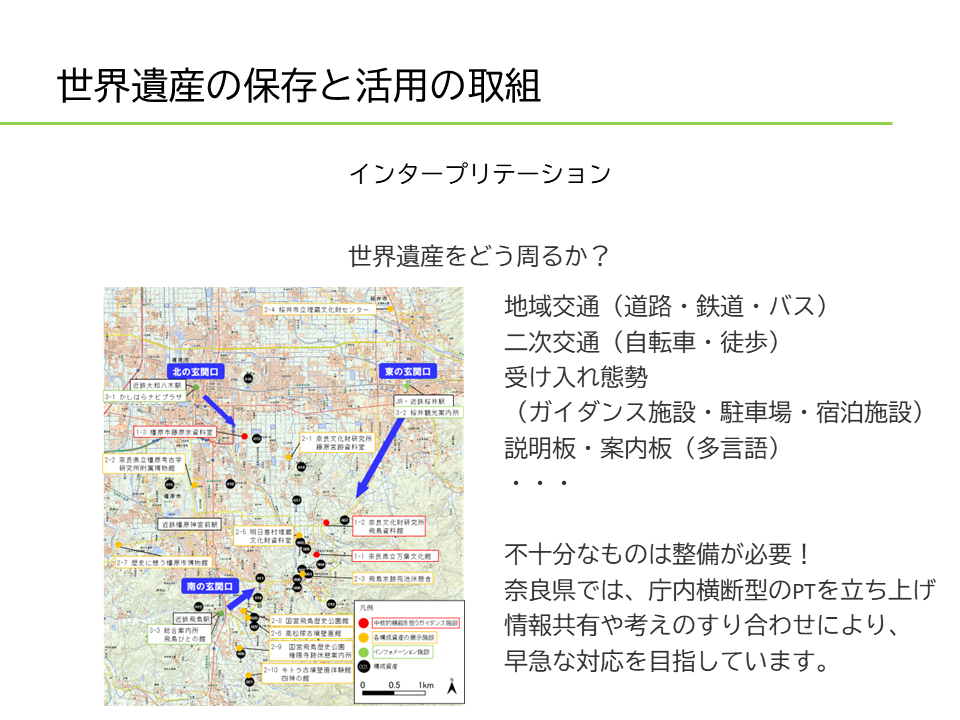

ここからは、関西国際空港とも関係する話です。世界遺産をどう回っていくかについても、今考えているところです。まず関西国際空港から海外の方が入国し、その後鉄道やバスを使って奈良県内には入っていただけるのですが、どうしても情報量が不足しており、東大寺や奈良の鹿ばかりを見に行きます。

そこを踏ん張って今我々は、一つひとつの駅を玄関口(ゲートウェイ)として設定し、そこから鉄道・バス・車などを使ってどう周るのか、自転車(レンタサイクル)あるいは徒歩ならどう周るのか、この辺りを1次交通・2次交通として設定。それぞれに分かりやすいガイダンス施設や、駐車場・駐輪場、宿泊施設など受け入れ体制の充実を、現在急ピッチで進めているところです。

世界遺産の国内推薦候補として認められた後、奈良県においても世界遺産や文化財だけの文脈ではなく、観光、交通や道路など、さまざまな組織と横断型のプロジェクトチームを立ち上げて情報共有を行っています。早速、令和7年度の予算編成において、飛鳥・藤原の重要性を知事にしっかり訴えているところです。

以上が「飛鳥・藤原の宮都」の取り組み内容です。

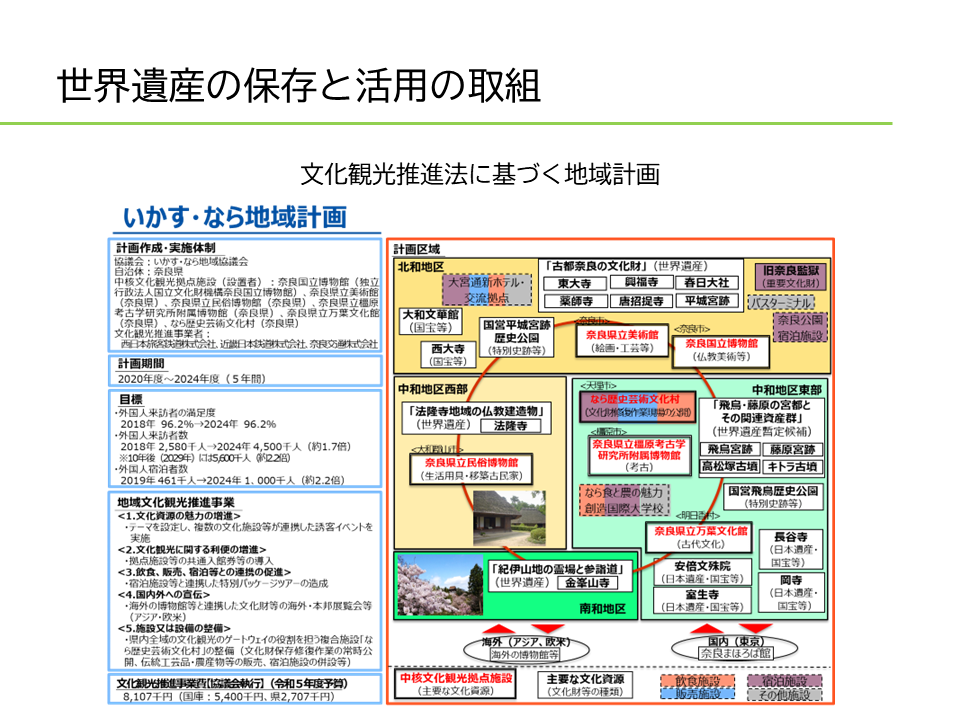

最後に、奈良県として行っている各種の計画について、簡単にご紹介しておきます。

こちらは文化観光推進法に基づく地域計画というもので、観光庁と文化庁が共同で所管しています。奈良県は最初の年に認められ、現在「いかす・なら地域計画」として5年間の計画を進めているところです。

この文化観光推進法に基づく地域計画では、博物館や美術館を文化観光の中核施設と位置付け、それら中核施設を結んで深い文化を海外の方に吸収してもらうことを目指して、計画を推進するためにさまざまなハード・ソフトの支援を行っています。

ハードの支援では、設備の更新なども行いますが、補助ができる少し変わった事例としては、例えば中核施設のWi-Fiの整備。海外の方々がネットを縦横無尽に活用し、日本語の解説文が書かれていてもGoogle翻訳ですぐ読めるように、そのような部分で活用できる施設にしようとしています。

この地域計画で特に頑張っているのは、長谷寺、室生寺、岡寺、安倍文殊院の4つのお寺による中南和地域の活用で、今盛り上がっているところです。「巡礼スタンプラリー」と称し、スマートフォンを使いながら各寺を回っていき、スタンプがたまると地元の飲食店などでサービスしてもらえるほか、いろいろなイベントを楽しめるようになっています。

県としても、もっとしっかりと取り組みを進めていかねばならない中で、動画制作も行っています。

海外の方々が日本に来たいと思った瞬間、インターネットで検索したときに、「このような魅力的な場所が奈良にはある」と知ってもらうことが大事です。その魅力的な場所が、例えば関西国際空港から電車を使えば90分で着く、さらにそこからいろいろな場所に発展してゆく、といった形で我々もアピールしており、多くの方々に視聴いただけるよう、今頑張っているところです。

その他にも奈良県の世界遺産室ではいくつかの動画をYouTubeチャンネルで公開しています。お時間のあるときにご覧いただければと思います。

※奈良県世界遺産室YouTubeチャンネル

https://youtu.be/_5Rs_oNViJ0?si=OhOZqihJcSUSB9X_

少し駆け足になったかもしれませんが以上で発表を終了させていただきます。 ご清聴ありがとうございました。