-関西空港調査会主催 定例会等における講演抄録-

●と き 2024年12月2日(月) 13:00~17:00

●ところ コスモ石油(株)堺製油所

SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)とは、廃食用油、サトウキビなどのバイオマスや都市ごみ、廃プラスチックなどを用いて生産される次世代の航空燃料です。従来のジェット燃料と比較して非常に大きなCO2削減効果があるといわれており、航空セクターの脱炭素において重要な役割を担います。

コスモ石油、日揮ホールディングス(株)、(株)レボインターナショナルが出資する合同会社サファイア・スカイ・エナジーでは廃食用油由来のSAF量産化を目的とした国内第1号SAF製造プラントの建設を進めると同時に、堺市と連携して原料となる廃食用油の調達に取り組んでいます。

コスモ石油堺製油所所長の春井啓克様から、「現在非常に力を入れて取り組んでいるのがSAF事業です。先日は堺市と連携協定を結び、廃食用油の回収も着々と進んでいるところです。このSAF製造プラントは、量産化という点では国内第1号となり、年度内の操業・生産を目指して現在予定通りに建設が進んでいます。本日は当社の取り組みをぜひご覧ください」とのご挨拶がありました。

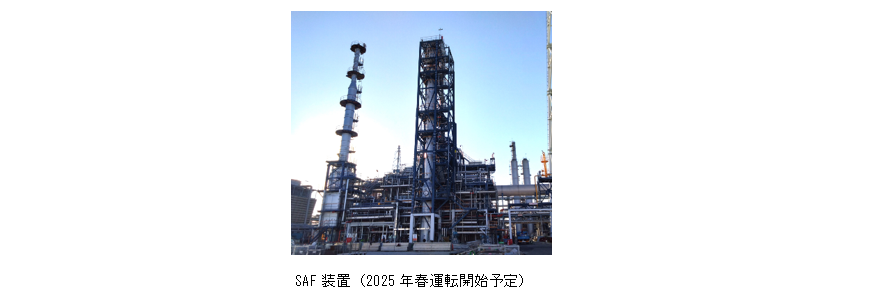

堺製油所は、1968年にコンビナートの燃料・原料供給拠点として操業を開始して以来、大気汚染対策をはじめとした環境対策を行いつつ事業を進め、現在は温室効果ガスの排出量低減への取り組みにも注力しています。2020年以降、カーボンニュートラルの流れを受け、廃食用油を原料とするSAF製造装置の建設、CCS(二酸化炭素回収・貯留)の検討など、さらなる省エネ対策を進めています。

コスモエネルギーグループの事業は、石油開発事業、石油事業、石油化学事業、再生可能エネルギー事業などで構成されており、SAF事業は「石油事業」の中で行われています。

SAFにはさまざまな優れた特長があります。

□化石燃料以外の原料――廃食用油、木、草、都市ごみ、微細藻から製造できる持続可能な航空燃料であり、製造技術もさまざまあること

□従来のジェット燃料に比べてCO2の排出量を大幅に削減できること(ライフサイクルで84%)

□エンジン、貯蔵、給油設備など既存のインフラが使えるので特別な設備が不要であること

□バッテリーの重量がネックとなる飛行機はEV化が困難であるため、特に中大型機でSAFが不可欠とされていること

SAFの原料は100%国産廃食用油を目指しているので、廃食用油をいかに調達するかが大きな課題です。コスモ石油は2022年、国内での廃食用油の収集からSAFの製造、輸送供給に至るまでのサプライチェーン構築を目指し、日揮ホールディングス(株)、(株)レボインターナショナルと共に合同会社サファイア・スカイ・エナジーを設立しました。

日本で1年間に生じる廃食用油は50万トンで、うち家庭から出るものは10万トン、その大部分はただ廃棄されているだけだといいます。飲食店などの事業者から出る40万トンのうち12万トンは海外へ輸出されています。輸出先での用途はというと、主にSAFの原料となっており、日本から輸出された廃食用油でつくったSAFを、逆に日本が輸入しているのが現状です。

コスモ石油らでは、国内で出る廃食用油の調達を促進するため「Fry to Fly Project」に参画し、「使用済の油で飛行機が飛ぶ」ことに対する認知度を高める活動を行っています。実際に多くの企業、自治体、団体が参加して普及活動に努めています。また、空港や商業施設、百貨店、外食関連事業と連携しながら廃食用油の回収を進めています。

東京都と連携したキャンペーンでは、大規模マンションのゴミ回収場やコスモ石油のガソリンスタンドに廃食用油回収ボックスを設けるなど、一般家庭からの回収も促されています。

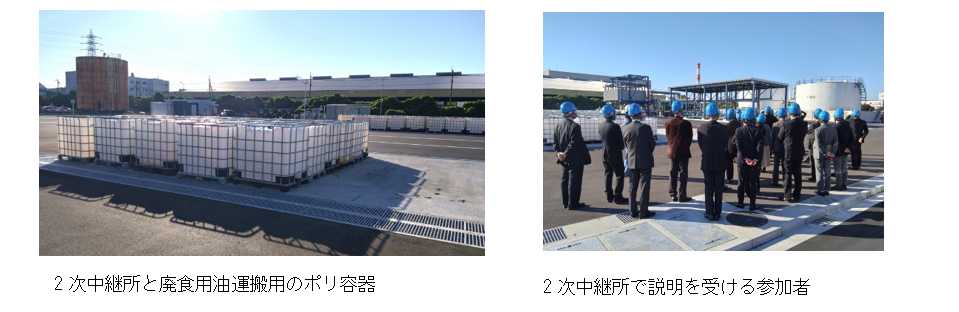

廃食用油は、まず各地の飲食店や施設から一斗缶レベルで提供され、それらが1次中継所に運搬されて1キロリットルのポリ容器に移し替えられます。そしてポリ容器は1次中継所からトラックでコスモ石油敷地内の2次中継所に運ばれます。1日に1 キロリットルのポリ容器で最大140個分の廃食用油が集まります。

廃食用油は遠心分離機で夾雑物を取り除いた上で、現在建設中のSAF装置に運ばれて、SAF製造が行われます。

2次中継所は2024年10月上旬に完成し、以降徐々に廃食用油が運ばれてタンクに貯められてきましたが、見学会を開催した2024年12月初旬時点で、ほぼ満杯となっています。2025年1月には原料を装置にかけ、4月にはSAFが本格的に製造される予定です。

廃食用油は、サファイア・スカイ・エナジーのネットワークで日本全国から回収されてきます。現在は事業系廃食用油がメインですが、家庭からの回収量も増やしていく予定です。

2次中継所に集められ、夾雑物を除去してタンクに貯められた油は、配管を通ってSAFプラントまで運ばれてきます。このプラントでは1日当たり約100キロリットル、年間約3万キロリットルのSAFを製造することができます。

タンクから送られてきた油は、ここで触媒によって反応させることで分解され、ナフサ、NEAT SAF、軽油の3種類の燃料が生成されます。ナフサとは石油製品の一種で、NEAT SAFは100%純粋な、いわばSAFの原液です。実際に飛行機の燃料として使用するためには、NEAT SAFと化石由来のジェット燃料とを混合しなければならないと定められており、30%程度のNEAT SAFを化石由来のジェット燃料と混合しています。このプラントでは、1回の調合で2,000キロリットルもの混合SAFが製造され、製油所内の出荷桟橋より直接海上出荷されます。関西空港には大阪湾内の航行で直結しています。

A:事業系から出るものは流通ルートがほぼ決まっており、現状では回収された一部が輸出されている状況です。また、現状でも事業所より廃棄されている廃食用油も多いため、その回収が必要だと考えています。また今後はSAFの使用増大が見込まれるため、世界で争奪戦になることが予想されます。そこで日揮ホールディングス、レボインターナショナルをはじめとした、様々な企業と連携して廃食用油の回収に取り組んでいます。

A:コストの多くは原料の廃食用油の値段です。当然、資源として売買されているわけで、取引価格も需給に応じて上下します。製造プロセスに関しては、既存の石油精製プロセスとは大きく変わるところはありませんが、生産量に対する精製コストが石油由来のジェットに対し少し高くなります。但し、SAFの有用性の中で最もポイントが高いのが、既存のインフラが全部使えるところです。ローリー車、タンク、ホース、もちろん航空機のエンジンも、同じものを使うことができるため保管や輸送、使用面での追加のコストが不要です。

A:残念ながら液体のままでないと原料として使えません。使用済みの油を固めてゴミに出すご家庭は多いのですが、固めずにペットボトルに入れて回収ボックスにお持ちください。現在、堺市内のイオンモールに回収ボックスを設置しています。今は東京圏でのみ実施している当社ガソリンスタンドでの回収も、大阪で実施する方向で検討中です。

A:理論上は100%でも可能です。廃食用油からつくる燃料はアロマ分という成分を含まず、そのことがエンジンの動作に干渉するとして、既存の化石由来のジェット燃料と混ぜることがルール化されています。

A:ジェット燃料の使用はこの先増えていくと見込まれています。将来、水素燃料エンジンやその他新技術で運航可能になるだろうというのが今の推測です。現段階では航空機の電化は大変難しく、特に大型旅客機では人が乗れなくなるほど電池が重くなってしまい非現実的です。この辺りが進歩すれば、液体燃料、特に化石燃料のジェット燃料は減っていくかもしれませんが、業界の動きや国の動きがどうなっていくのかが見えづらいので、何とも言えません。

日本初の国産SAFの製造装置は今大変注目されており、2025年春の運転開始に期待が高まります。ご案内くださいましたコスモ石油株式会社堺製油所の皆様、ありがとうございました。