-学識者による研究レポート-

眞中 今日子 氏

中央大学経済学部

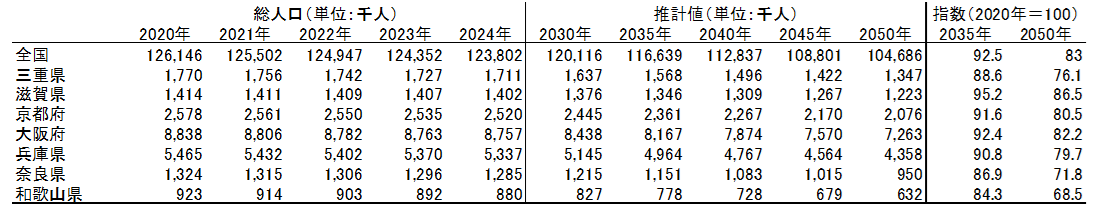

わが国の人口は、2005年に戦後初めて減少に転じた後、2011年以降、前年を上回ることなく一貫して減少を続けている(図1)。関西3空港を取り巻く近畿地方(三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)も例外ではなく、人口減少局面に入っている。2020年を100%とした場合、2030年には各府県とも80~90%程度に減少し、2050年には概ね70~80%にまで縮小するとの推計が示されている。中でも和歌山県は、2050年に70%を下回ると見込まれている(表1)。

図 1 わが国の人口推移(2000年~2024年、国勢調査より筆者作成)

表 1 近畿地方の人口動態・推計(出典:国立社会保障・人口問題研究所、国勢調査)

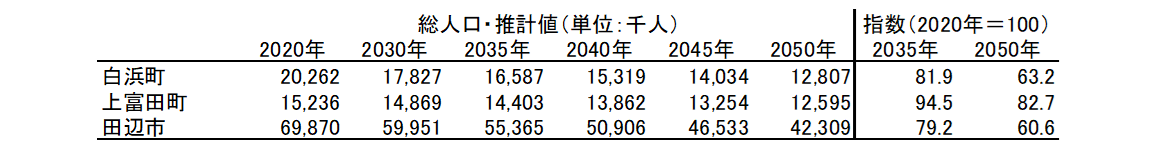

ここで、和歌山県に位置する南紀白浜空港を例に、空港背後圏の人口動態・推計をみてみる。表2には、南紀白浜空港が所在する白浜町に加え、周辺市町である上富田町、田辺市の2050年までの人口推計を示している。上富田町の人口減少は相対的に緩やかであるものの白浜町および田辺市では、2050年時点の総人口が2020年比で6割程度にとどまることが予想される。

表 2 南紀白浜空港周辺市町の人口推計(出典:国立社会保障・人口問題研究所)

人口減少は地域公共交通の維持に深刻な影響を及ぼす。利用者の母数が減少するだけでなく、担い手不足により、利用者のニーズに応えきれず減便や路線廃止が進み、交通機関の利便性が低下する。この利便性の低下はさらなる利用者離れを招き、結果として交通サービスの縮小が加速するという負の連鎖を引き起こす。加えて、少子高齢化が進行する地方部では、交通需要そのものも変化し、交通空白地域や自家用車を持たない移動制約者の存在が課題となっている。このため、コミュニティバスやデマンドタクシーといった新たな地域交通網の再編が進められている。

こうした変化は航空分野においても例外ではない。人口減少に伴う利用者数の減少や利便性の低下は、航空ネットワークにも影響を及ぼすと考えられる。今後は地域住民の利用促進にとどまらず、地域外からの新たな利用需要を喚起する取り組みが不可欠となるだろう。

人口減少や少子高齢化に直面する地域では、地域づくりの担い手として、地域外に居住しながら多様なかたちで地域とかかわる関係人口の拡大を目指している。関係人口は、国土交通省(2021)『関係人口の実態把握』によると、移住者や観光客とは異なり、単なる帰省とも異なる存在であり、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と、継続的かつ多様な形で関わりを持つ人々と定義されている。地域が抱える多様な課題を解決するうえで、関係人口の拡大が一定の役割を果たすと考えられている。

関係人口は、地域への訪問の有無によって訪問型と非訪問型の二つに大別される。なかでも訪問型関係人口は、地域との結びつきの強さに応じて、直接寄与型、就労型(現地就労)、就労型(テレワーク)、参加・交流型、趣味・消費型の五つに分類される。訪問型関係人口は地域に足を運ぶことが前提となるため、航空をはじめとする交通との関連が深い。特に、航空においては都市部と地方部、あるいは地方部同士を結ぶネットワークの構築・維持が関係人口の拡大を促し、航空需要の喚起にもつながる可能性がある。

森ら(2024)は、鉄道をはじめとする陸上交通が不便な地域とのかかわりは、航空・空港に依存しない限り実現が難しいことを踏まえ、航空と関係人口の拡大との関係に着目している。同研究では、2023年12月に日本航空(JAL)のマイレージ会員を対象に実施したアンケート調査に基づき、関係人口のかかわり先として、幹線路線が発着する空港を有する地域が多いこと、また空港インフラの整備状況が関係人口の拡大に大きく影響していることを明らかにしている。さらに、関係人口該当者が地域との関わりを深めていくためには、交通環境の整備が不可欠であることも指摘している。

今日、人口減少をはじめとするわが国の地域課題の解決にとって、人・モノの往来を確保することは重要な役割をもつ。特に、離島や鉄道空白地帯、あるいは鉄道は存在するものの利便性が低い地域にとって、航空・空港の役割は非常に大きい。人口減少の影響が顕著な地域に所在する地方部の空港は、より効率的なネットワーク構築・維持が求められる。

現状、多くの地方空港は羽田空港との直行便に大きく依存している。羽田便は利便性が高く、安定した需要を見込める一方で、羽田空港の発着枠には多くの制約がある。加えて、地方空港同士のネットワーク構築が十分に進んでいない状態では、羽田空港を経由しない地域間移動の手段が限られ、結果として人・モノの流動が妨げられる恐れがある。わが国の地域課題、特に地方部が抱える課題を踏まえると、地方空港間(ローカル・トゥ・ローカル路線)のネットワーク構築・維持を通じて、人・モノのより柔軟な流動を確保することが、今後一層求められるだろう。さらに、空港間ネットワークだけでなく、鉄道やバスなど他の陸上交通機関とも協調し、出発地から到着地までのスムーズな移動を実現することで移動手段全体の利便性向上を図ることが、地域内外の交通環境の改善のために不可欠である。

人口減少が進行するなかで、航空・空港には、地域社会の持続可能性を支える基盤としての役割がこれまで以上に求められている。地域内外との結びつきを強化し、人・モノの流動を維持・促進するためには、都市部と地方部に加え、地方部同士を結ぶ航空ネットワークの構築・維持も重要となるだろう。本稿で触れた、関係人口の拡大を通じた地域外からの交通需要の取り込みも、今後の航空需要確保に向けた重要な鍵となるのではないか。あわせて、鉄道やバスなど他の交通手段との連携による移動全体の利便性向上も、航空の利用促進を後押しする要素となる。

〈参考文献〉